Charles De Brosses e la Palla di San Pietro

Una delle emozioni più ricercate dai turisti è, ed è sempre stata, quella di scoprire le città dall'alto, salendo in cima alla Tour Eiffel, all'Empire State Building, all'antico minareto Kalyan di Bukhara o a qualsiasi altro punto elevato. Al piacere della vista si unisce, a volte, un leggero brivido di pericolo. Tra i tanti viaggiatori del Grand Tour che hanno prediletto i luoghi più alti delle città, e non solo per goderne il panorama ma per meglio comprenderle, un posto particolare deve essere assegnato a Charles De Brosses.

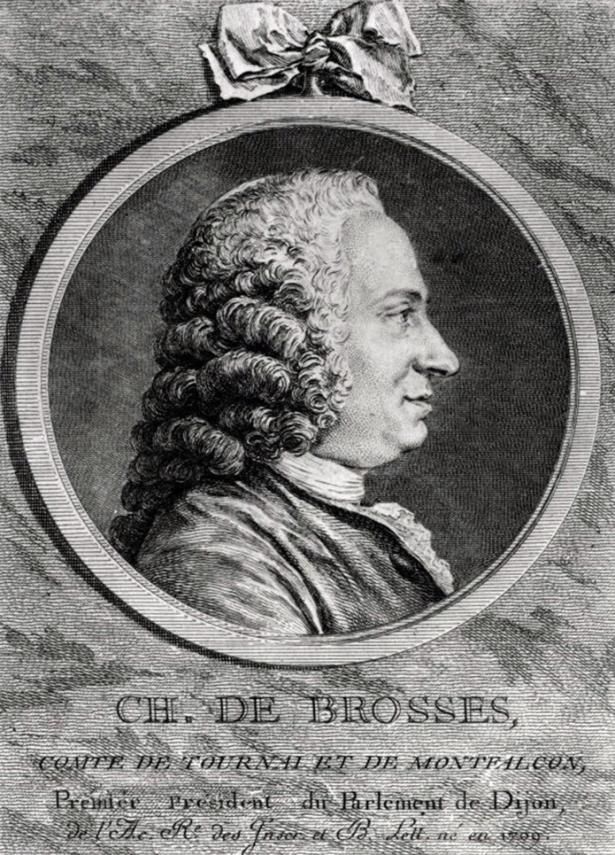

Charles de Brosses, conte di Tournay, barone di Montfalcon, signore di Pregny e Chambésy, di Vezin e di Prevessin, nasce a Digione il 7 gennaio 1709. Nel 1730 si laurea in giurisprudenza all'Università di Digione e, lo stesso anno, il 13 febbraio del 1730, assume il posto di consigliere al Parlamento di Digione. La politica e l'erudizione saranno per sempre i suoi interessi, tanto che nel 1741 sarà nominato presidente a vita del Parlamento di Borgogna: è spesso ricordato come le Président de Brosses.

È dotato di grande cultura, che comprende la conoscenza, oltre che del francese, di latino, italiano,

spagnolo e inglese.

Fisicamente è descritto come un uomo piccolissimo, di statura quasi microscopica. Così piccolo che,

al dire del suo biografo Foisset, quando, con straordinario successo, discusse, a Digione, la sua tesi

di diritto, lo si dovette far montare su uno sgabello, perché altrimenti sarebbe rimasto invisibile. In

compenso, come avviene spesso alle persone di minuscola statura, era estremamente vivace,

brillante, energico, spiritoso e spirituale, attento, sostenuto, allegro, sempre presente alle cose e a sé

stesso, e anche, se si vuole, un po' pieno di sé, un po' gonfio, ma senza malizia, né vanteria.

(Carlo

Levi, Prefazione a "Viaggio in Italia" di Charles de Brosses)

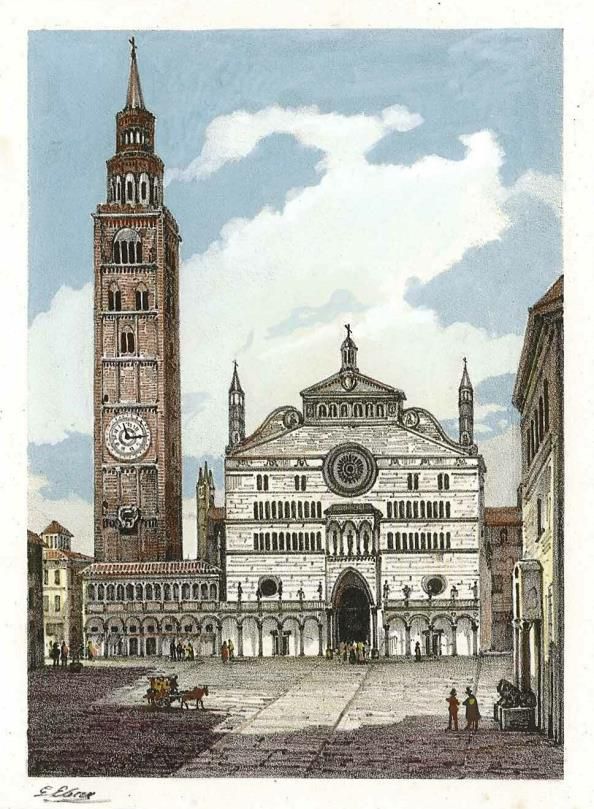

Tra il 1739 e il 1740, insieme a un piccolo gruppo di nobili amici e parenti, compie un viaggio di studio e di piacere in Italia, che dura dieci mesi. Il primo sintomo di quella che si rivelerà poi una vera e propria ossessione per i panorami dall'alto si manifesta a Cremona:

Andai a vedere la cattedrale, di cui non fui molto soddisfatto. Nei pressi c'è un'alta torre, sulla quale salii perché passa per la più alta d'Europa. Credo che ci si potrebbe accontentare di dire che è la più alta della città, poiché ve ne sono molte altre che non le sono da meno. Tutto quello che posso fare per lei è concederle l'altezza delle torri di Notre Dame a Parigi: ci sono 498 scalini per arrivare in cima, sopra la campana. La vista di lassù è molto estesa, ma non per questo più bella; il paesaggio che si scopre non sembra che una foresta, perché è troppo coperto d'alberi. La cosa migliore è il corso del Po, che si vede serpeggiare fino in lontananza.

In realtà, il Torrazzo di Cremona, con i suoi 112 metri, era, a quel tempo, la più alta torre d'Italia e, tra quelle in laterizi, una delle più alte d'Europa. Le torri di Notre Dame sono alte 69 metri. Più volte, nelle sue lettere raccolte poi in volume, De Brosses insisterà, piuttosto comicamente, sul confronto tra il Torrazzo e le torri che vede di volta in volta. Secondo lui sono più alte la vicentina Torre Bissara, che ritengo più alta di quella di Cremona, e più snella, ed è certo più snella ma più bassa di trenta metri, e la torre degli Asinelli di Bologna, diritta e sottile come un cero. In fede mia! è un altro paio di maniche dalla Torre di Cremona: s'alza a perdita d'occhio, e credo che sia di certo la torre più alta, o almeno una delle più alte, d'Europa, ed è invece più bassa di quindici metri.

Il Torrazzo di Cremona

De Brosses non manca l'ascesa al campanile di San Marco a Venezia:

Salii poi sulla grande torre che è nei pressi, da dove si scopre agevolmente tutta la distesa di Venezia, le isole e le cittadine in mare che le accompagnano, gli edifici che coprono la laguna, e tutta la costa italiana, da Comacchio fino a Treviso, il Friuli, le Alpi, la Carinzia, Trieste, l'Istria e la parte più vicina della Dalmazia. Ho persino visto, con gli occhi della fede, l'Epiro, la Macedonia, la Grecia, l'Arcipelago, Costantinopoli, la sultana preferita e il Gran Signore, che si prendeva delle libertà con lei.

A Firenze sale sul campanile di Giotto, da dove apprezza il panorama sulla bella campagna toscana e sul corso dell'Arno. Infine, giunge a Roma, dove non può mancare la salita sulla cupola della basilica di San Pietro, che raccomanda di non lasciare senza averne fatto il giro all'esterno, sulla sporgenza dei cornicioni, sebbene, allora, non vi fossero parapetti. Portatosi poi fino alla Loggia del Lanternino entra, attraverso una scala a pioli di ferro di sei metri e uno stretto passaggio di 80 centimetri, all'interno della palla di bronzo che costituisce il culmine della cupola. Si tratta di una sfera cava all'interno, costituita da cinquanta lastre di bronzo ma rivestite d'oro. Nella copertura sono presenti quattro fessure, in corrispondenza dei punti cardinali.

De Brosses è il primo "turista" a descrivere l'interno della palla:

Non so come i signori che scrivono relazioni di viaggio possano calcolare che in questa palla entrerebbero intere compagnie di fanteria; è certo che vi si potrebbe ammucchiare un gran numero di persone, ma solo se si mettessero le une sulle altre come sacchi di grano. In caso contrario, vi potrebbero entrare poche persone alla volta, a meno che ci si metta a cavalcioni sulle sbarre di ferro, che l'attraversano in ogni senso per sostenerla.

Durante la visita gli viene raccontato di due religiosi spagnoli che furono sorpresi entro la palla durante il terremoto del 1730: uno di quei poveri preti ne morì di spavento all'istante.

Negli anni seguenti alla visita di De Brosses, furono moltissimi i viaggiatori che visitarono la palla e alcuni di questi ce ne hanno lasciato la memoria. L'americano William M. Gillespie, che visitò Roma nel 1844, scrisse:

Dovemmo salire ancora un'altra rampa che si svolge attorno alla lanterna e infine ci portammo sulla cima, ai piedi dello stelo che sostiene la sfera e la croce. Questo stelo è cavo e contiene una scala a pioli, perpendicolare, su cui ci arrampicammo e, attraverso una stretta apertura, entrammo a fatica nella sfera. Ha un diametro di otto piedi e la guida dice che può contenere sedici persone. Una persona prudente non vorrebbe proprio far parte dei sedici, visto che, con solo due amici oltre a me, la sfera sembrava oscillare avanti e indietro e cedere ad ogni colpo di vento. Istintivamente tememmo che la sottile lastra di rame [sic] di cui è fatta, potesse rompersi o che il nostro peso potesse farla vacillare e cadere dalla superba altezza, per poi rimbalzare dalla lanterna sulla cupola del tetto, fino a schiantarsi al suolo col suo prezioso contenuto, a quattrocentotrenta piedi dal punto di distacco. Non rimanemmo lì a lungo.

Pochi anni dopo, nel 1867, è il celebre umorista americano Mark Twain a salire sulla cupola e a raccontarci la sua esperienza:

Naturalmente salimmo anche noi, come tutti i turisti a Roma. in cima alla cupola e, naturalmente,

salimmo nel globo di rame dorato che la sormonta. Qui c'era posto solo per una dozzina di persone

un po' stipate e il luogo era angusto e arroventato come un forno. Guardandomi attorno notai che

alcuni di coloro che hanno la mania di scrivere il proprio nome sui muri c'erano stati prima di noi: un

paio di milioni, direi.

(Mark Twain, Gli innocenti all'estero)

Nel 1911, lo scrittore francese Charles de Lorbac racconta, non nascondendo il suo divertimento, di aver assistito alla salita di un panciuto visitatore tedesco, che rimane incastrato nella stretta apertura d'accesso alla palla:

La palla di bronzo, posizionata sopra il lanternino della grande cupola, e che serve da piedistallo per

la croce che sovrasta la basilica, sembra, vista dal basso, di dimensioni ordinarie; è, tuttavia,

abbastanza grande da poter contenere facilmente una ventina di persone. Il difficile, è solo entrarci,

attraverso una stretta apertura che ha già giocato così tanti brutti scherzi a persone portate ad

illudersi circa la misura della propria taglia o la circonferenza del proprio addome. Ecco, dunque, lo

spassoso spettacolo a cui, un giorno, ci fu dato di assistere.

Il ridicolo eroe di questa avventura fu uno di questi inevitabili tedeschi che qui a Roma s'incontrano

dovunque, e di cui siamo condannati a sentire, in tutti i luoghi pubblici, la lingua rauca e gutturale.

Come poteva questo grassone, panciuto e appesantito, anche solo pensare di entrare in questo

stretto passaggio?… La cosa è appena credibile. Almeno, avrebbe dovuto padroneggiare il suo

appetito per molti mesi, mettersi a sudare sotto le coperte; insomma, sottoporsi a un rigoroso

allenamento. Ma, possiamo testimoniarlo, avendo avuto la disdetta di vivere nel suo stesso hotel,

raramente si vide qualcuno mangiare con tale ingordigia e insaziabile voracità. Dunque, un bel

giovedì, dopo essere giunto, sudato e ansante, fino alla stanzetta rotonda che precede la palla, il

nostro berlinese volle andare anche lui fino in cima e devo ammettere di aver avuto la perfidia di

incoraggiarlo al meglio. Arrivato in cima alla scala di ferro che conduce all'ingresso della palla,

sollevò le braccia in aria, prese uno slancio furioso e s'infilò così bruscamente nell'apertura, che il

corpo passò fin quasi alla cintura!

Ma, bontà divina, fu tutto. Invano s'inarcava, si agitava in modo convulso; la pancia inaudita non

voleva andare avanti!… I turisti, più snelli, che erano già saliti, iniziarono allora ad afferrare l'audace

per le spalle e la testa, tirando con tutte le loro forze, mentre quelli di sotto, impazienti di salire a loro

volta, infastiditi nel vedere la strada ostruita in questo modo e, senza dubbio, anche un po'

maliziosamente, si aggrapparono alle gambe con non meno energia. Inutile dire che una folle ilarità

aveva colto tutti i presenti che ridevano a più non posso. Questo stiramento di un prussiano era, del

resto, la cosa più divertente del mondo e, personalmente, quel giorno, ho pensato che avrei concluso

la mia visita a San Pietro morendo dal ridere!

(Charles de Lorbac, Saint-Pierre de Rome, 1911)

Lorbac ci lascia purtroppo con la curiosità su cosa sia successo allo sfortunato prussiano; sarà infine riuscito a entrare nella palla e, se sì, come ne sarà uscito? Infine, il vaticanista Silvio Negro descrive così, in Vaticano minore, opera che nel 1936 gli valse il Premio Bagutta, l'interno della palla:

Chi ci arriva si trova in un'atmosfera calda e inaspettatamente umida, in un ambiente rotondo di due metri di diametro, segnato tutto intorno da fessure che permettono di dare anche di lassù una sbirciatina al panorama.

La palla è stata visitabile fino agli anni Cinquanta del Novecento, quando, per motivi di sicurezza, ne

fu interdetto l'accesso. Nel 1845 papa Gregorio XVI vi offrì un rinfresco allo zar Nicola I. L'ultimo papa

a mettervi piede fu Pio IX, che vi salì nel 1847, la vigilia della solennità dei santi Pietro e Paolo.

Durante gli ultimi lavori di manutenzione e lucidatura, effettuati nel 2005, è stata riscoperta la firma

in latino dell'architetto Giacomo Della Porta, con la data di conclusione dei lavori di installazione, il

1593.

Chi fosse interessato al viaggio in Italia di Charles De Brosses può trovare la versione in francese delle sue memorie, liberamente scaricabile, a questo indirizzo:

https://books.google.it/books?id=XhRCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false

La traduzione italiana, Viaggio in Italia. Lettere familiari, è stata pubblicata dall'editore Laterza nel

1973 e non è facilmente reperibile.

Una ampia sintesi si trova nel mio libro Nel paese dei limoni. Impressioni di viaggio in Italia dal 1728

al 1802, edito da Team Service Editore nel 2021.

DrRestless (Roberto Gerbi)