Il Kasîdah di Hâjî Abdû El-Yezdî

Ci sono molti libri straordinari che non sono mai stati tradotti nella nostra lingua. Oggi il vostro imprescindibile Tarlo vi propone una di queste perle nascoste che la pigrizia e la superficialità degli editori italiani ha sempre trascurato.

https://archive.org/details/kasdahofhj00burtrich/page/n77/mode/2up

Il libro è stato pubblicato a Londra nel 1880, tradotto dal persiano da F. B., Frank Baker, che si definisce amico e discepolo di Hâjî Abdû. Nelle Note al testo, scrive:

Conosco Hâji Abdû da più anni di quanti ne voglia ricordare. Si crede sia nativo di Darâbghird

nella provincia di Yezd e ha sempre preferito definirsi El-Hichmakâni, pseudonimo faceto che

significa pressappoco "di Nessuno, di Nessunluogo". Aveva viaggiato in lungo e in largo con gli

occhi ben aperti; come è evidente dai suoi "distici". Ad una naturale facilità di scrittura, al

talento per l'apprendimento delle lingue, egli aggiungeva un repertorio di letture varie e

disparate; brandelli di cinese e di antico egiziano; di ebraico e siriaco; di sanscrito e pracrito; di

slavo, in particolare lituano; di latino e greco, compreso quello moderno; di berbero, il dialetto

nubiano, e dello zend e l'accadico, oltre al persiano, sua lingua madre, e all'arabo, la più

classica delle scuole. Né ignorava le "teologie" e i trionfi delle moderne scoperte scientifiche.

In breve, la sua memoria era ben fornita; e possedeva ogni talento tranne quello di mettere a

frutto i suoi talenti.

Nessuno però immaginava che "corteggiasse la Musa", per parlare nello stile dell'ultimo

secolo. Anche i suoi amici più intimi ignoravano che aveva uno scheletro nell'armadio, la sua

Kasidah o i suoi distici. Mi confidò il suo segreto l'ultima volta che ci incontrammo nelle Indie

occidentali – sono di proposito vago nello specificare il luogo. Nel farlo, accarezzava la sua

barba lunga e canuta, con le punte rivolte verso di me, come per dire con il Re dell'Isola:

"C'è un tocco d'inverno nella mia barba

Un segno che gli Dei mi mettono in guardia dall'imprudenza"

Eppure, l'occhio penetrante, chiaro come un'onice, sembrava protestare contro la supplica

dell'età. Il manoscritto era steso nel più orribile "Shikastah", la calligrafia della mano che corre;

e, mentre lo portavo via, lo scrittore si rifiutò di prendersi la briga di fare una copia della sua

cacografia.

Noi, i suoi vecchi amici, ci rivolgevamo da tempo a Haji Abdû col soprannome di Nabbianâ ("il

nostro Profeta"); e il lettore vedrà che il Pellegrino ha, o crede di avere, un messaggio da

trasmettere. Evidentemente aspira a predicare una Fede tutta sua; una versione orientale

dell'umanitarismo mescolata con un abito mentale scettico o, come diciamo oggi, scientifico.

Questa religione, di cui Feticismo, Induismo e Paganesimo; Ebraismo, Cristianesimo e

Islamismo non sono che meri frammenti, credo possa essere accettata dal Filosofo: esso

adora con devozione risoluta la Santa Causa della Verità, della Verità per sé stessa, non per i

beni che può portare; e questo credo è ugualmente accettabile sia per l'onesta ignoranza che

per le più alte conquiste nello studio della natura.

La "kasidah" era in origine un genere di poesia in lingua araba, che poteva essere satirica,

elegiaca, di minaccia o laudatoria. Tipicamente era scritta in monorima per tutta la sua

lunghezza, che poteva essere da 50 a 100 o più versi. Con la diffusione dell'Islam, il genere si

diffuse in Persia dove divenne estremamente popolare ed elaborato. La voce "kasidah"

dell'Oxford English Dictionary, lo definisce come un classico panegirico arabo o persiano in

versi, che inizia con un incontro in un accampamento nel deserto, seguito da un lamento e da

una preghiera ai propri compagni di viaggio a fermarsi, mentre viene invocata la memoria degli

amici defunti.

Fedele alle composizioni tradizionali, la prima delle nove sezioni in cui è suddiviso il Kasîdah di

Hâjî Abdû El-Yezdî è descrittiva e dipinge con vividi colori il deserto e il risveglio di una carovana

all'alba. Tento di darne una, inadeguata, traduzione, in cui si perde la musicalità dell'originale:

L'ora è vicina; la calante Regina procede per regnare la prossima notte;

incoronata dallo scintillio di una stella, troneggiando su un globo di luce cinerea:

La Coda del lupo spazza il pallido Est per lasciarsi dietro un'oscurità più profonda,

e l'alba alza la sua testa splendente e sospira imitando il vento:

Gli altopiani catturano il bagliore dell'Oriente, mentre le pianure giacciono ancora violacee;

e nebbie di perla, orgoglio del mattino, si librano come incenso a salutare il cielo.

I cavalli nitriscono, gemono i cammelli, le torce brillano, divampano le lanterne;

La città di tende cade, e l'uomo invade l'aria di frastuono e violenza.

I Cancelli dorati oscillano a destra e a sinistra; il Sole svetta con la fronte infuocata;

La nuvola di rugiada si scioglie in un fiotto di luce; la Terra bruna è immersa nel bagliore del

mattino. […]

Willy Pogany – Illustrazione per "The Kasîdah", I (ed. 1931)

Ma noi? Un altro cambio di scena, un'altra fitta strazia il cuore;

perché incontrarci sul ponte del Tempo, scambiarci un saluto e separarci?

Ci incontriamo per separarci; eppure, il mio spirito chiede, "Ci separeremo per incontrarci?" Ah! È così? La fantasiosa Onniscienza dell'uomo lo sa, chi creò l'Onniscienza non può saperlo.

Perché dobbiamo incontrarci, perché dobbiamo separarci, perché dobbiamo sopportare

questo giogo del DOVERE,

senza nostro permesso o richiesta, posto sulla vittima del tirannico Fato?

Quella sera così allegra, così luminosa, così felice, questa mattinata così fioca, triste e grigia;

strano che l'Archivista della vita possa registrare che sono lo stesso giorno questo e quello!

I miei occhi, il mio cervello, il mio cuore, son tristi, - triste è la mia più intima essenza;

tutto s'infiacchisce, cambia, passa, finisce; ahimé! La ferita del giorno natale!

Amici della giovinezza, un ultimo addio! forse un giorno ci incontreremo di nuovo;

eppure, gli stessi uomini non si possono mai incontrare; gli anni faranno di noi altre persone,

La luce del mattino è cresciuta fino a mezzogiorno, è impallidita con la sera, e ora addio!

Va', svanisci dalla mia vita come si spegne il tintinnio della campanella del cammello.

("Kasîdah", I)

Alberto Pasini – Carovana nel deserto, 1867

Le seguenti quattro parti del poema filosofico espongono la vacuità degli insegnamenti etici, la brevità della vita umana, la mancanza di coerenza logica delle credenze religiose e il costo e la crudeltà che hanno segnato l'evoluzione del mondo e delle creature che lo abitano. La sua fede nell'uomo, più che nell'umanità, lo induce a scrivere:

Non c'è il Bene, non c'è il Male; queste sono solo fantasie della volontà mortale:

ciò che mi fa bene lo chiamo 'buono', ciò che mi danneggia e mi ferisce lo considero 'male':

Cambiano con il luogo, mutano con la razza; e, nel profondo arco del Tempo,

ogni Vizio ha indossato la corona della Virtù; tutto il Bene è stato bandito come crimine o

peccato:

Come matasse sfilacciate si incrociano e si attorcigliano, mentre questo e quello si connettono

e si fondono;

E solo l'occhio di Khizr [il profeta Elia?] vedrà dove uno comincia, dove l'altro finisce. […]

"Lo stato naturale dell'uomo è il disegno di Dio"; questa è l'argomento del saggio sciocco;

"L'Età primordiale dell'Uomo era l'Età dell'Oro"; questo il sogno ad occhi aperti del Poeta:

Illusione, Ignoranza! Molto prima che sulla Terra l'uomo traesse il suo primo respiro

Il mondo era una scena continua d'angoscia, tortura, predazione e Morte;

Dove gli orribili mostri della natura selvaggia sbranavano i loro simili arto per arto;

Dove orridi Sauri marini erano soliti nuotare in ondate di sangue:

La "bella giovane Terra" era adatta solo a generare la sua spaventosa nidiata di mostri;

Ora calda ardente, ora fredda glaciale, ora appestata da umidi vapori.

("Kasîdah", V)

Immagine generata da Microsoft Copilot

Nelle ultime quattro sezioni del poema si traggono le conclusioni dalle precedenti. L'uomo

deve sempre essere disposto a imparare, "a conoscere e a non conoscere"; la ragione deve

essere il suo arbitro, il suo obiettivo deve essere quello dell'autosalvazione ("self-salvation")

che può raggiungere tramite l'espressione di sé stesso ("self-expression"). Infine, tra i due

possibili percorsi della vita, quello meritevole del cammino di un uomo non è il fiorito sentiero

del piacere ma quello che porta alla quotidiana battaglia contro l'ignoranza.

Da un affascinante mosaico di idee del vecchio e del nuovo mondo, di brandelli di cento

filosofie, di citazioni di una ventina di poeti e frammenti delle "dieci grandi religioni", si alza la

voce di un essere ben definito, che grida senza paura contro tutti i falsi dèi e predica un vangelo

di fiducia in sé stessi e di lotta senza fine per conoscere e per fare. Eterodosso? Sì.

Materialistico? Sì. Ma eterodosso nel tentativo di vedere la verità con chiarezza, e materialistico

in modo che il bene possa essere compiuto nel presente e non sognato nel futuro:

(liberamente elaborato da Aurelia Henry Reinhardt, Introduction to "The Kasîdah", 1919)

Willy Pogany – Illustrazione per "The Kasîdah", VIII (ed. 1931)

Non c'è Paradiso, non c'è Inferno; Questi sono sogni della mente dei bambini;

strumenti dello scaltro stregone, per spaventare gli sciocchi con le sue cieche astuzie.

Impara dai potenti Spiriti del passato a porre il tuo il piede sul Cielo e l'Inferno;

a trovare nella vita il tuo inferno e il paradiso, mentre ne abusi o la usi bene. […]

E se il tuo Paradiso e il tuo Inferno sono veri, e il Fato che mi ha costretto a nascere

mi costringe al Paradiso o all'Inferno – ci vado, e disprezzo l'insolenza del Fato.

Non voglio questo, non voglio quello, sono già stanco di Me e di Te;

e se siamo entrambi trasformati e cambiati, allora che sarà di Me e di Te?

Basta pensare che queste cose possano essere: dire che sono o non sono;

Erano follie: lasciale tutte al Fato, non ingaggiare una inutile guerra sulle ombre.

Fai ciò che il tuo coraggio ti intima di fare, e non aspettarti un applauso se non da te stesso;

Vive nobilmente e nobilmente muore chi fa da sé le sue leggi e le rispetta.

Ogni altra Vita è Morte vivente, un mondo dove non abitano che Fantasmi,

un respiro, un vento, un suono, una voce, un tintinnio della campanella del cammello.

("Kasîdah", VIII)

Il poema non termina con "fine" ma con un'unica parola non persiana o araba ma ebraica:

Shalom, "PACE".

Siamo così giunti al termine di quello che Idries Shah (1924-1996), uno dei più apprezzati studiosi del sufismo, ha definito "un distillato del pensiero sufi". Posso ora rivelare che Hâjî Abdû El-Yezdî non è mai esistito, e di conseguenza non è mai esistito un suo traduttore di nome Frank Baker. L'autore di questa opera, complessa quanto affascinante, è un europeo, Sir Richard Francis Burton, e Frank Baker è uno dei suoi tanti pseudonimi, in cui lo scrittore utilizza il nome da ragazza della madre. Sebbene pubblicato nel 1880, Burton aveva scritto il poema già nel 1854, subito dopo il ritorno dal suo straordinario viaggio a La Mecca. I lettori attenti noteranno che il Kasîdah contiene molti riferimenti a concetti scientifici e filosofici del XIX secolo, in particolare all'evoluzione delle specie. Ciononostante, si tratta di un testo nella sua essenza Sufi, e uno dei pochi casi in cui Burton, anche se sotto il mantello dello pseudonimo, scrive apertamente del suo sistema di credenze.

Il poema è una delle più interessanti produzioni della letteratura sufica occidentale… Burton

ha fornito un ponte attraverso il quale un occidentale pensante poteva accettare i concetti

essenziali del Sufismo. […]

Sembra ci siano pochi dubbi sul fatto che Burton stesse cercando di proiettare l'insegnamento

Sufi in Occidente. Nel Sufismo egli trova un sistema di applicazione alle fedi fuorviate "che

proverà che tutte hanno ragione e tutte torto; che riconcilierà le loro di erenze; unirà i credi

passati; terrà conto del presente e anticiperà il futuro in uno sviluppo continuo e ininterrotto. (Idries Shah, "The Sufis", 1964)

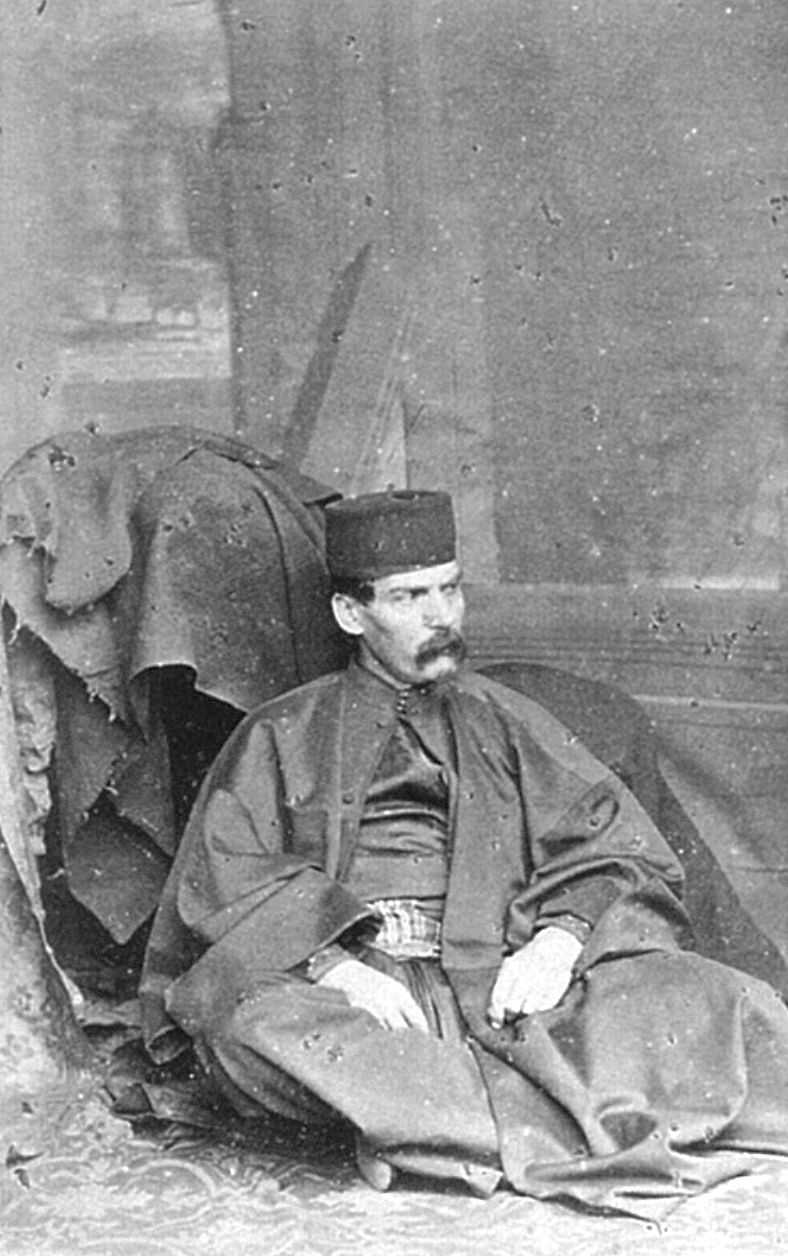

Sir Richard Francis Burton in abiti orientali

Spero avremo occasione di ritrovare insieme Richard Francis Burton, uno dei personaggi più

straordinari dell'Ottocento e non solo.

La sua fama è legata ai suoi viaggi e le sue esplorazioni in Asia, Africa e Sud America, oltre che

alla sua straordinaria conoscenza delle lingue (ne padroneggiava 26, 40 se si comprendono i

dialetti) e delle più diverse culture.

Le sue imprese più note includono: un viaggio sotto mentite spoglie a La Mecca, città proibita

ai non musulmani, pena la morte; una traduzione non censurata di Le mille e una notte; la

prima traduzione del Kama Sutra; la traduzione de Il giardino profumato, il "Kama Sutra arabo";

il viaggio con John Hanning Speke alla ricerca della sorgente del Nilo, durante il quale fu il primo

europeo a vedere il lago Tanganica.

Nelle sue opere criticò apertamente le politiche coloniali dell'Impero britannico, anche a

scapito della sua carriera. Nonostante avesse interrotto gli studi universitari, divenne un autore

prolifico ed erudito e scrisse decine di libri e di articoli accademici sui più disparati argomenti:

il comportamento umano, i viaggi, la falconeria, la scherma, le pratiche sessuali e l'etnografia.

Burton fu capitano dell'esercito della Compagnia delle Indie Orientali, prestò servizio in India e

partecipò brevemente alla guerra di Crimea.

Infine, prestò servizio come console britannico a Fernando Pó (oggi isola di Bioko, nel golfo di

Guinea), Santos in Brasile, Damasco e da ultimo a Trieste, dove morì il 20 ottobre 1890, all'età

di 69 anni.

La sua tomba, a forma di tenda beduina, in marmo di Carrara, si trova nel camposanto della St.

Mary Magdalen Roman Catholic Church, a Mortlake, un sobborgo di Londra.

La tomba di Richard Francis Burton a Mortlake

Note

Coda del lupo

Per la sua forma a ventaglio viene talvolta chiamato Coda del lupo quel debole chiarore che si

osserva sulla volta celeste in corrispondenza della fascia dello Zodiaco dopo il crepuscolo

serale (specialmente tra la fine di marzo e il principio di aprile) e al mattino prima dell'alba

(specialmente tra settembre e ottobre) quando il cielo è limpido e senza Luna. Il nome più

comune è "falsa alba" o "luce zodiacale". Il tema della falsa alba è piuttosto comune nei poeti

arabi e persiani. Ad esempio, in Farīd al-Dīn ʿAṭṭār, si legge: il tuo amore è sempre come una

falsa alba.

Burton, come in altri punti del Kasîdah, si ispira con ogni probabilità a una quartina di Omar

Khayyam, nella celebre, ma fin troppo libera, traduzione inglese di Edward Fitzgerald (1859) che

ebbe il merito di far conoscere il poeta persiano in Occidente.

La falsa alba è accompagnata dal respiro del mattino (Dam-i-Subh), la corrente d'aria, quasi

impercettibile tranne che per l'aumento del freddo, che i fisiologi musulmani suppongono sia

la preghiera del mattino o erta dalla Natura alla Causa Prima. (Note II a "Kasîdah")

Chi volesse approfondire la conoscenza della vita e delle opere di Richard Francis Burton, può

consultare il sito Burtoniana:

https://www.burtoniana.org/

DrRestless (Roberto Gerbi)