Il Vescovo Berkeley e le prodigiose virtù dell'Acqua di Catrame

George Berkeley! Chi era costui? Lasciamo la risposta a Bertrand Russell che, nel terzo volume della Storia della filosofia occidentale, lo introduce così:

L'importanza di George Berkeley (1685- 1753) è dovuta alla sua negazione dell'esistenza della

materia che egli suffragò con diversi ingegnosi argomenti.

Sosteneva che gli oggetti materiali esistono solo in quanto vengono percepiti.

All'obiezione che, in tal caso, un albero cesserebbe di esistere allorché nessuno lo guarda,

Berkeley risponde che Dio vede sempre tutto; se non ci fosse alcun Dio, quelli che noi

chiamiamo oggetti materiali avrebbero una vita a sprazzi, saltando improvvisamente

nell'esistenza allorché noi li guardiamo; ma così come stanno le cose, a causa della percezione

che ne ha Dio, alberi, rocce e pietre hanno un'esistenza continua così come la immagina il

senso comune.

Questo, secondo Berkeley, è un forte argomento a favore dell'esistenza di Dio. Una strofetta con

risposta di Ronald Knox espone la teoria di Berkeley sugli oggetti materiali:

Si stupiva un dì un allocco:

e certo Dio trova assai sciocco

che quel pino ancora esista

se non c'è nessuno in vista

RISPOSTA

«Molto sciocco, mio signore,

è soltanto il tuo stupore.

Tu non hai pensato che

se quel pino sempre c'è

è perché lo guardo io

Ti saluto e sono DIO.»

Berkeley era irlandese, e divenne membro del Collegio della Trinità a Dublino a ventun anni. Fu presentato a corte da Swift e la Vanessa di Swift [pseudonimo di Emma Vanhomrigh, amante e corrispondente di Jonathan Swift] gli lasciò metà dei suoi beni. Preparò un progetto per un collegio alle Bermude, e per questo andò anche in America; ma dopo aver trascorso tre anni (1728-1731) a Rhode Island, tornò in patria ed abbandonò il progetto. È autore del noto verso: "Il cammino dell'impero prende la via dell'Occidente", per il quale la città di Berkeley, in California, prese nome da lui. Nel 1734 divenne vescovo di Cloyne. Negli ultimi anni della sua vita abbandonò la filosofia per l'acqua di catrame alla quale attribuiva sorprendenti qualità terapeutiche. A proposito dell'acqua di catrame scrisse: «Queste son tazze che rallegrano, ma non inebriano», espressione che divenne più familiare quando fu applicata più tardi da Cowper al tè.

John Smibert - Ritratto di George Berkeley, 1727

Quello che Russell, interessato prevalentemente agli argomenti filosofici, non racconta sono i due viaggi in Italia compiuti da Berkeley. Nel 1713 partì per la Sicilia, al seguito del conte di Peterborough. L'anno seguente, come precettore, accompagnò il figlio del vescovo Ashe in Francia e in Italia in un viaggio che durò cinque anni. Come ci ricorda Giovanni Papini:

A leggere il suo giornale di viaggio si scopre che Berkeley s'interessava molto di archeologia e di pittura moderna, e che recitava a dovere la sua parte di ajo touriste andando a vedere i palazzi, le chiese, le collezioni private e le rovine dei monumenti antichi. Egli fece anche ciò che pochissimi facevano e fanno - percorse cioè, a piccole tappe, gran parte dell'Italia meridionale fermandosi nei conventi e occupandosi dell'agricoltura, dell'ordinamento del paese e soprattutto della famosa questione del ballo della tarantola.

Su quest'ultimo tema Berkeley, primo di una serie di viaggiatori stranieri ugualmente incuriositi, fece una serie di interessanti osservazioni, nel periodo tra il 20 maggio e il 3 giugno 1717, mentre si trovava in Puglia. Ad esempio:

A Barletta, "il padre vicario ci ha raccontato la storia della tarantola. È riuscito a curare parecchi ammalati con la lingua del serpente impietrito trovato a Malta. Ci si bagna la lingua nel vino che poi si beve dopo il nono o l'ultimo ballo - ce ne sono tre al giorno per tre giorni. Alla morte della tarantola, la malattia scompare. La si contrae solo mangiando frutta morsa dalla tarantola. Non crede sia una leggenda poiché, tra gli altri, è riuscito a guarire un Cappuccino che non credeva potesse fingere per il mero gusto di ballare. I pazienti hanno preferenze diverse sui colori degli addobbi. Qui il padre si fermò. Il contadino a Canosa ci aveva descritto il modo in cui acchiappava la tarantola, ossia bagnando la punta di un fuscello di paglia con la sua saliva e infilandolo poi nel buco in cui si nasconde la tarantola e intonando un fischio. In questo modo riesce ad estrarla. Un contadino di Canosa aveva paura della tarantola, mentre il suo compagno rideva e diceva di averla tenuta tra le mani senza farsi alcun male.

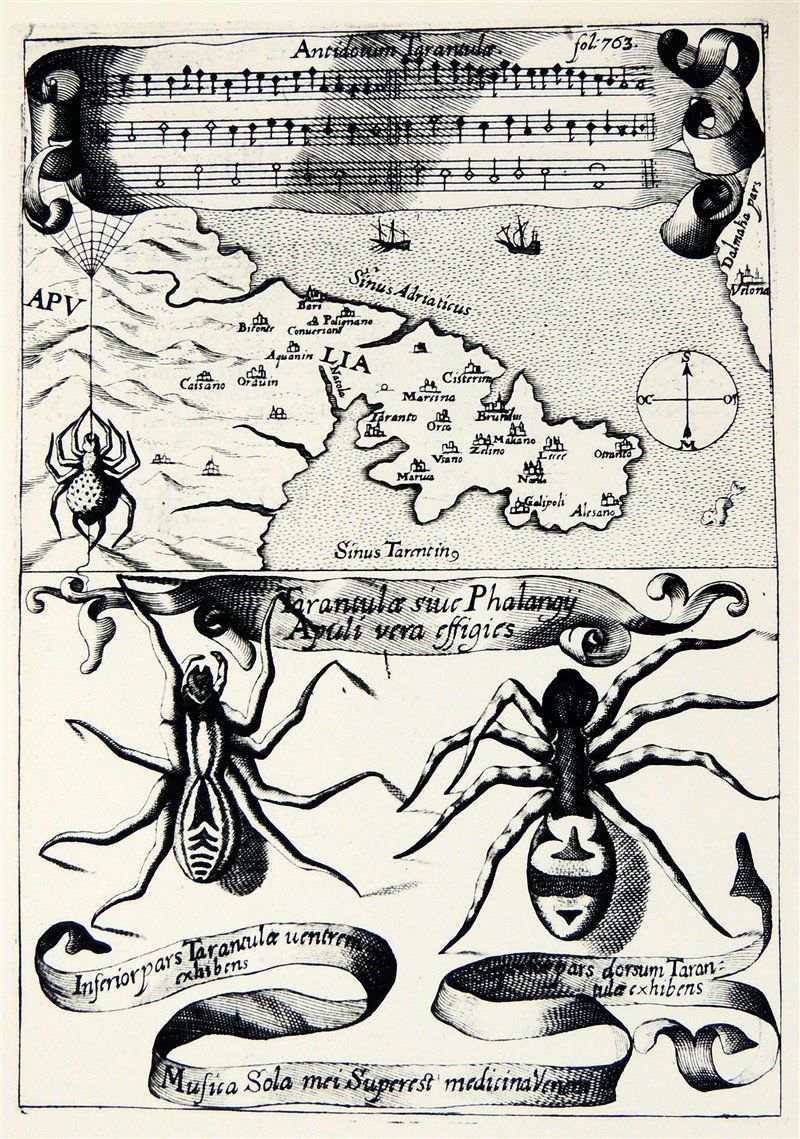

Illustrazione da "Magnes: sive de Ars Magnetica" di Athanasius Kircher, 1643. Probabilmente la prima illustrazione della leggenda del tarantismo.

A Bari:

L'ufficiale francese, l'abate Fanelli e un altro abate sono tutti assolutamente concordi sulla

credenza della tarantola. Ne sono vittime donne nobili o del popolo, ad esempio una cugina

dell'abate Fanelli e la moglie del ricevitore di Malta. I tarantati non ricevono alcun aiuto, si

pagano le danze autonomamente. Il numero dei giorni di danza non è limitato a tre. Vengono

impiegati strumenti diversi a seconda dei pazienti; nei loro movimenti seguono la tarantola

attraverso uno specchio. L'ufficiale ha visto 30 tarantati danzare insieme a Foggia. […] Don

Alessio Dolone mi ha detto che i tarantati amano i colori della tarantola e che conosceva una

donna anziana sulla sessantina, impiegata in un monastero, che danzava la tarantola.

All'inizio non ci credeva, ma poi si convinse. Quanto all'avvio della danza, questi ed un altro

gentiluomo hanno detto che non sempre corrispondeva al giorno esatto in cui cadeva

l'anniversario del morso, poteva anche essere qualche giorno prima o dopo. Sul corpo del

paziente non si vedeva comunque alcuna traccia del morso. Abbiamo visto danzare un

tarantato, descriveva un cerchio all'interno di una stanza. In alcuni momenti si dirigeva dritto

verso lo specchio e poi tornava indietro. Di tanto in tanto osservava lo specchio, sguainava la

spada, seguiva il cerchio danzando e la puntava contro gli spettatori. Spesso si avvicinava

parecchio, soprattutto a me, visto che ero seduto vicino allo specchio. A volte si puntava la

spada sul fianco, ma senza farsi male. Altre volte danzava dinnanzi ai musicisti e disegnava

strane figure con la spada, sembravano troppo regolari e scandite per essere prodotte da un

matto. Le sue guance erano cave e gli occhi avevano un ché di spaventoso, lo sguardo di una

persona febbricitante. Si accorse di noi estranei. Tutt'intorno nella stanza, appese a delle

corde, c'erano sete rosse e blu. Alla punta della stanza, su un tavolo, c'era lo specchio e vicino

la spada (che dopo l'uso veniva regolarmente deposta). I vasi delle piante erano adornati con

nastri di vari colori.

Ha danzato per una mezz'oretta, ma abbiamo visto che danzava da circa quattro ore e, con delle

pause, avrebbe continuato fino a notte. Tantissimi spettatori partecipavano alla danza. Molti di

loro avevano probabilmente pagato per la musica. Abbiamo dato anche noi la nostra quota.

Non appena entrò, il tarantato si inchinò a noi. La spada era pericolosa. […] Anche la figlia di un

ricco notabile della città ha danzato la tarantola. L'ampia sala era adornata come la

precedente, mancavano però la spada e lo specchio. Danzava muovendosi secondo una linea

circolare. Un tizio portò un ramo coperto con dei nastri dalle tinte allegre. Non sembrava far

caso ai colori vividi né alla gente. Il suo sguardo era fisso e malinconico. Parenti e amici erano

seduti attorno alla stanza, non danzava nessun altro a parte la tarantata. Suo padre era

assolutamente convinto che fosse stata morsa dalla tarantola. Ci ha raccontato che era malata

da quattro anni e che si era abbandonata alla disperazione. Non c'erano farmaci che potessero

curarla sicché una sera, sentendo la musica della tarantola per strada, saltò giù dal letto e

danzò. È stato allora, ci ha detto, che ha capito di che cosa la figlia soffrisse. Ci ha anche detto

che da tre mesi non mangiava nulla, eccetto qualche piccolezza che puntualmente rimetteva,

e che il giorno dopo, secondo lui, sarebbe riuscita a mangiare e digerire bene grazie al fatto che

si trovasse a danzare in quel momento dell'anno. Aggiunse che questa mattina sembrava quasi

morta, ma del morso neppure una traccia sul suo corpo. Non si sapeva quando o come avesse

contratto il morso. La ragazza sembrava avere 15 o 16 anni ed era tutta rossa mentre stavamo

lì a guardarla.

Si potrebbe continuare ancora a lungo ma dobbiamo tornare al nostro tema, quello delle prodigiose virtù dell'acqua di catrame. Berkeley si era sempre dimostrato un convinto sperimentatore e, in un caso, ciò rischiò di costargli la vita; racconta Papini:

Quando era giovanissimo si recò, per curiosità, ad assistere ad una impiccagione a Kilkenny, e tornando andava riflettendo alle sensazioni che doveva provare il condannato negli ultimi momenti della vita. Giunto a Dublino pensò che l'unica via per ottenere qualche informazione su ciò era di provare lui stesso, e si accordò con un suo amico, un Contarini, di origine veneziana, per tentare un'esperienza d'impiccagione. Egli fissò che ad un dato segnale l'amico l'avrebbe tirato giù e liberato dal laccio: ma appena ebbe il nodo sotto alla gola perdette i sensi e non poté fare il segnale convenuto. Contarini attendeva e si stupiva della resistenza del giovine filosofo, ma quindi s'impaurì e trasse giù in furia il povero Berkeley. Se avesse tardato ancora qualche momento il mondo avrebbe dovuto aspettare, almeno per qualche tempo, l'immaterialismo.

Nell'inverno tra il 1739 e il 1740 l'Irlanda fu colpita da una delle tante, tremende carestie cui seguì un'epidemia di vaiolo. Berkeley aveva osservato che gli indiani americani usavano curarsi con l'acqua di catrame, un preparato a base di resina di pino o di altri alberi mescolata con acqua, e si convinse che questa rappresentasse un rimedio per ogni malattia, compreso il vaiolo.

Le prime cure riuscirono, e allora Berkeley si montò la testa e cominciò a credere di aver scoperto la panacea universale. Il suo amico dottor Prior fece molta réclame al nuovo medicamento che ben presto divenne di moda, e Berkeley scrisse, preso dall' entusiasmo, uno dei più curiosi libri del mondo, la Siris, che comincia coll'essere un trattato di farmacopea, poi diventa un libro di medicina, poi di fisica, e finalmente si trasforma in una sintesi trascendentale del pensiero neo-platonico e della rivelazione cristiana. Berkeley, che non era diventato celebre coll'immaterialismo, diventò subito popolare coll'acqua di catrame, e il suo spiritualismo penetrò dappertutto, in Inghilterra e fuori, colla scusa di accompagnare le spiegazioni sullo specifico di moda. (Giovanni Papini, 24 cervelli)

In certe parti d'America, l'acqua di catrame si fa unendo in un recipiente un quarto di acqua

fredda e uno di catrame, e mescolando bene; poi si lascia riposare il composto, finché il

catrame non si depositi sul fondo. Ogni bicchiere di acqua chiara versato come dose deve

essere rimpiazzato dalla stessa quantità di acqua fresca, poi si deve agitare il recipiente e

lasciarlo riposare come prima. Si va avanti così finché il catrame continua a impregnare

sufficientemente l'acqua, come risulta evidente dall'odore e dal sapore. Ma, poiché in questo

modo si produce un'acqua di catrame nauseabonda di volta in volta più o meno forte, io ho

deciso di usare il seguente metodo: si versa un gallone di acqua fredda su un quarto di catrame,

si agita e si mescola bene con un mestolo o un bastoncino piatto, per tre o quattro minuti; poi

si lascia riposare il recipiente per quarantotto ore, affinché il catrame abbia il tempo di

depositarsi. A quel punto, dopo averla scremata facendo attenzione a non scuotere il

recipiente, si versa l'acqua chiara e la si conserva coperta e pronta all'uso, senza prepararne

più con quel catrame, che può essere destinato ad altri scopi.

L'infuso freddo di catrame è stato usato in alcune delle nostre colonie per prevenire o curare il

vaiolo, e questa pratica forestiera mi ha indotto a sperimentare tale rimedio tra i miei vicini,

durante una furiosa epidemia di vaiolo. L'esperimento ha soddisfatto in pieno le mie

aspettative: tra i miei conoscenti, tutti coloro che hanno bevuto l'acqua di catrame o sono

sfuggiti alla malattia, oppure l'hanno avuta in forma molto leggera. In una famiglia si è verificato

il notevole caso di sette bambini che hanno superato tutti benissimo il vaiolo, tranne un bimbo

piccolo, al quale non è stato possibile far bere l'acqua di catrame, come agli altri.

Molti sono scampati al vaiolo bevendo questo liquido; altri hanno contratto la malattia in forma

benigna; altri ancora, benché esposti al rischio di contrarre l'infezione, sono stati costretti a

smettere di bere l'acqua di catrame. Mi sono accorto che la si può prendere con grande

sicurezza e con ottimi risultati per lunghi periodi, e non solo prima, ma anche durante la

malattia. La regola generale per la sua assunzione è la seguente: circa mezza pinta, mattina e

sera, a stomaco vuoto. Questa quantità si può variare, a seconda delle condizioni e dell'età del

paziente, purché la si prenda sempre a stomaco vuoto, e due ore circa prima o dopo i pasti. Per

i bambini e le persone di costituzione delicata, la si può fare meno forte, somministrandola in

quantità minori e più spesso: se si aggiunge acqua fredda e si mescola meno, il composto

risulta meno forte; se invece si mette meno acqua fredda e si agita di più, l'acqua di catrame

sarà più forte. Comunque, non deve mai risultare più chiara del vino bianco francese, né più

scura del vino bianco spagnolo. Se, bevendola, non si percepisce distintamente odore di

alcool, vuol dire che il catrame è cattivo, o che è stato già usato, oppure che l'acqua di catrame

non è stata preparata con la debita cura.

Mi sembrava probabile che una medicina, rivelatasi tanto efficace contro una malattia

accompagnata da ulcere purulente così numerose, potesse rivelarsi utile anche contro altre

impurità del sangue. Di conseguenza, l'ho provata su molte persone affette da eruzioni cutanee

e da ulcere: i miei pazienti ne hanno tratto un sollievo immediato, e in breve tempo sono guariti.

Incoraggiato da questi successi, ho osato raccomandare l'uso anche nelle malattie più impure

e disgustose: l'acqua di catrame si è rivelata molto più efficace delle salivazioni e delle bevande

ottenute dalla macerazione del legno.

Dopo averla messa alla prova in una grande varietà di casi, mi sono accorto che dava risultati

migliori di quanto sperassi: contro una dolorosa e fastidiosa ulcerazione dell'intestino; nella

tosse tisica e in un caso (come il pus espettorato sembrava dimostrare) di ulcera ai polmoni;

contro la pleurite e la polmonite. Quando una persona, che per alcuni anni era stata soggetta a

febbri da risipola, cominciò a percepire di nuovo i sintomi incipienti della malattia, le consigliai

di bere l'acqua di catrame, e questa la preservò dalla risipola.

Non ho mai conosciuto niente che faccia così bene allo stomaco come l'acqua di catrame:

essa cura l'indigestione e stimola l'appetito. È una medicina eccellente per l'asma; dona un

piacevole calore e stimola la rapida circolazione degli umori, senza far sudare; è quindi utile

non solo come rimedio contro le malattie del petto e come balsamico, ma anche come

deostruente efficace e sicuro nei casi di cachessia e di isteria. Essendo al tempo stesso

curativa e diuretica, è ottima per i calcoli. Credo che sia utilissima per l'idropisia: ho saputo,

infatti, che ha curato un bruttissimo anasarca in una persona, la cui sete straordinaria è stata

placata in poco tempo dall'acqua di catrame.

E così via, per pagine e pagine, l'acqua di catrame è consigliata per ogni tipo di malattia.

Il Siris ebbe un enorme successo e fu il libro più venduto di Berkeley.

All'annuncio del rimedio seguì una vera e propria, immediata mania. Il 10 giugno 1744 William

Duncombe scriveva a Thomas Herring, allora arcivescovo di York: Oggi è impossibile scrivere

una lettera senza intingere la penna nell'acqua di catrame. Questo è l'argomento generale dei

discorsi sia tra i ricchi che tra i poveri, tra i nobili e i popolani; il vescovo di Cloyne [Berkeley] lo

ha reso di moda come andare a Vauxhall o Ranelagh… I medici in generale, e l'intera banda dei

farmacisti, sono molto arrabbiati sia con l'autore che con il libro, il che fa sospettare a molti che

ci sia del buono.

Adam Smith, mentre era studente a Oxford, scrisse a sua madre il 2 luglio 1744 che era stato curato dallo scorbuto e dai tremori alla testa con l'acqua di catrame, un rimedio molto in voga qui per tutte le malattie. La principessa Carolina fu curata con la miscela nel 1747; fu inutilmente somministrata al vescovo Joseph Butler nella malattia che lo portò alla morte (1752); Henry Fielding riconobbe, nell'introduzione al suo Diario di un viaggio a Lisbona del 1754, che aveva mitigato la sua idropisia ma, lo stesso anno, morì. Non mancarono le satire, come questa, piuttosto bonaria, apparsa sul Dublin Journal del 21 febbraio 1747:

Ad ogni medicina è assegnata la sua parte.

La senna purifica, lo zafferano scalda il cuore.

Per dolcificare il sangue: succo di sassofrasso.

Solo bere catrame possiede sotto il cielo ogni virtù.

Nelle accese discussioni che divisero scienziati, medici e farmacisti si inserì un certo dr. Hill, a dimostrare che non solo singoli individui ma intere Accademie e gravi consessi di scienziati possono diventare vittime e zimbelli di insigni corbellature:

Quando il dottor Hill volle vendicarsi della Società Reale di Londra, che non lo aveva accolto tra

i suoi membri, immaginò la seguente burla. Sotto il nome immaginario di un medico di provincia

egli inviò al segretario di quell'Accademia una memoria a stampa in cui esponeva una cura che

diceva da lui fatta. «Un marinaio, egli narrava, si era rotta una gamba. Essendomi trovato per

caso sul luogo, ho subito riunite le parti dell'osso fratturato, legandole strettamente come

meglio potei con una cordicella, e quindi versai sulla gamba dell'acqua di catrame. Il rimedio

riuscì efficacissimo, e il marinaio non tardò a ricuperare completamente l'uso della gamba».

[…]

La relazione del dottore letta all'Accademia, fu seriamente ascoltata, e in un'adunanza della

Società Reale venne calorosamente discussa. I partigiani dell'acqua di catrame vi ravvisarono

una nuova prova in appoggio della loro opinione; gli avversari sostennero che o la gamba non

era rotta, o la guarigione non aveva potuto essere così rapida come affermava il dottore.

Furono pubblicati vari scritti pro e contro quel «caso», dopo di che la Società Reale ricevette

una seconda lettera del «medico di provincia», il quale scriveva dicendo: «Nella relazione che

ebbi l'onore d'inviare relativamente, ecc., ho dimenticato di far notare una circostanza, e cioè

che la gamba rotta del marinaio era di legno».

(Americo Scarlatti, Et ab hic et ab hoc, VII. Curiosità del commercio e della vita)

Numerosi tipi di acqua di catrame sono ancora oggi in vendita in internet (e forse non solo). Quella mostrata sopra, "acqua di catrame supercaricata", è in forma spray ed è indicata per la protezione spirituale: rimuove l'energia negativa e gli spiriti…

Bibliografia:

George Berkeley, Diario di viaggio in Italia (1717-1718)

George Berkeley, Siris. Catena di riflessioni e di ricerche filosofiche riguardo alle virtù dell'acqua di catrame, in Opere filosofiche, UTET, 1996;

Giovanni Papini, 24 cervelli. Saggi non critici, 1912;

Americo Scarlatti [Carlo Mascaretti], Et ab hic et ab hoc, VII. Curiosità del commercio e della vita, 1929.

DrRestless (Roberto Gerbi)