La Tiara di Saitaferne

Verso la fine del XIX secolo, i musei europei erano alla spasmodica ricerca di antichità greche e scite provenienti dalla Russia. L'interesse era nato dopo il rinvenimento di tumuli reali sciti, come quelli di Kul-Oba in Crimea (1830) e di Chertomlyk, sulla riva destra del Dnieper (1863), che contenevano veri e propri tesori artistici in oro e argento.

Faretra in oro, dal tumulo di Chertomlyk, IV sec.

(Hermitage Museum, San Pietroburgo, Russia)

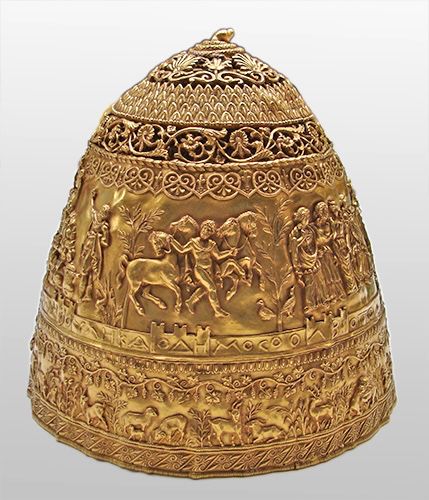

Nel 1895 su un giornale di Vienna comparve un articolo in cui si sosteneva che dei contadini avevano trovato in Crimea alcuni preziosi oggetti antichi e che erano fuggiti dalla Russia nel timore che gli fossero confiscati. È proprio a Vienna che l'anno seguente due mercanti d'arte russi, i fratelli Schapschelle e Leiba Hochmann, misero in vendita alcune antichità "recentemente scoperte" tra cui la tiara di Saitaferne, un copricapo in oro massiccio, alto 18 centimetri e con lo stesso diametro e dal peso di 443 grammi; l'oggetto appariva stupendamente cesellato: un vero capolavoro. Il British Museum e il Museo Imperiale di Vienna a cui gli oggetti furono dapprima offerti non si convinsero pienamente della loro autenticità e rinunciano all'acquisto; il Museo del Louvre, invece, non esitò ad approfittare dell'opportunità di acquisire un manufatto storico unico, prima che altri potessero rendersi conto del suo valore. Il 1º aprile 1896, sì, casualmente proprio il 1º aprile, la Direzione del Museo annunciò di aver acquistato diversi oggetti d'oro, tra cui una tiara scoperta in Crimea e appartenuta al re scita Saitaferne. Albert Kaempfen, allora direttore dei Musées nationaux, e gli archeologi Antoine Héron de Villefosse, curatore del Louvre, e Salomon Reinach, si erano unanimemente espressi a favore dell'acquisto dell'inestimabile collezione, costata 200.000 franchi d'oro (circa quattro milioni e mezzo di euro in moneta corrente), di cui ben 150.000 per la tiara. Questo è un oggetto indubbiamente bellissimo, cesellato con scene mitologiche ispirate all'Iliade e mostra un'iscrizione in greco: "Il consiglio e i cittadini di Olbia onorano il grande e invincibile re Saitaferne." Per gli esperti del Louvre, la tiara confermava un episodio risalente alla fine del III secolo o all'inizio del II secolo a.C.

Su richiesta dei suoi lettori, il quotidiano Le Figaro chiese all'archeologo Salomon Reinach di

raccontare sulle sue colonne la storia della vita di Saitaferne. Secondo quanto narrato da

Reinach il re scita Saitaferne aveva sottomesso alcune colonie greche sulle rive del Ponto

Eusino, quello che oggi chiamiamo Mar Nero, e aveva messo sotto assedio Olbia Pontica, uno

dei più importanti porti greci su quel mare. Il re aveva poi accettato di abbandonare l'assedio

dopo aver ricevuto preziosi doni, tra cui appunto la tiara.

Poco dopo l'esposizione al Louvre del mirabile manufatto, alcuni esperti ne misero in dubbio

l'autenticità; tra questi il professor Vesselovsky di San Pietroburgo e soprattutto l'archeologo

tedesco Adolf Furtwängler che era rimasto perplesso dall'evidente mancanza di qualsiasi

patina sull'oggetto e dal suo stato di conservazione pressoché perfetto. Furtwängler notò varie

incongruenze stilistiche, come imitazioni da Giulio Romano e altri modelli rinascimentali e

motivi decorativi desunti da pubblicazioni contemporanee,

Per diversi anni il Louvre difese strenuamente l'autenticità del suo tesoro, anche se

cominciarono a comparire mitomani che affermavano di esserne gli autori. Il più celebre tra

questi fu una curiosa figura di anarchico, pubblicista e sedicente artista di Montmartre: Henri

Isaac Mayence, che usava lo pseudonimo di Rodolphe Elina. Questi, accusato di essere un

falsario, decise di aggiungervi qualcosa. Non contento di vantarsi di saper trasformare i

cadaveri in mummie egizie, si proclamò autore di quella che chiamò "la corona di Semiramide".

Mayence ritrattò rapidamente ma la stampa e gli chansonnier si impadronirono della notizia e

le voci che l'opera fosse un falso, forse realizzato in un laboratorio di Odessa, divennero sempre

più insistenti.

Il 30 marzo, Raoul Ponchon nella sua "Gazette rimée" per "Le Journal" poteva scherzare:

Si ce n'est plus Elina

qui

est l'auteur de cette tiare

mais le Russe Tripatouski

c'est toujours la même guitare.

("Se non è più Elina/ l'autore di questa tiara/ ma il russo Tripatouski/ è sempre lo stesso

ritornello".)

La tiara, ribattezzata la "corona di Montmartre", diventò per mesi lo zimbello di tutta Parigi.

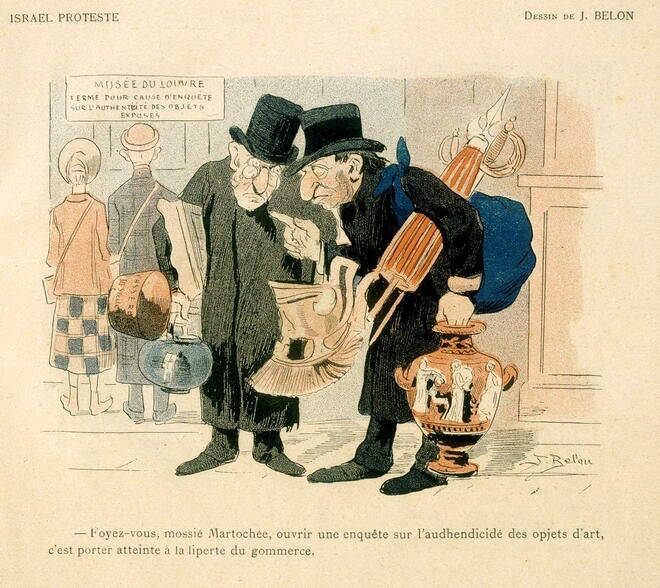

Fiorirono caricature, canzoni e scenette comiche. Il presidente francese Loubet fu mostrato

mentre stringeva la mano a Vittorio Emanuele III, indossando la tiara. Abel Faivre su "Le

Journal" del 6 luglio 1903 mostra Loubet durante una visita a Londra mentre re Edoardo VII e il

suo valletto si chiedono se la corona britannica sia autentica e invocano l'esperienza francese

in questo campo.

La cantante Mistinguett aggiunse "À l'Alcatiare" al suo repertorio. Al Cabaret des Arts, Georges

Baltha cantò: Dire qu'on a payé ça deux cent mille francs,/ Alors que pour dix balles, chez

Dellon/ On trouve un chapeau rond! ("E pensare che l'abbiamo pagata duecentomila franchi,/

mentre per dieci franchi, da Dellon/ si trova un cappello rotondo!").

La mania della tiara si diffuse per tutta la Francia. A Lione, ad esempio, Le Guignol du Gymnase

offrì uno spettacolo intitolato La Tiare de Saïtapharnès, tutte le sere, e anche al mattino la

domenica e i giorni festivi.

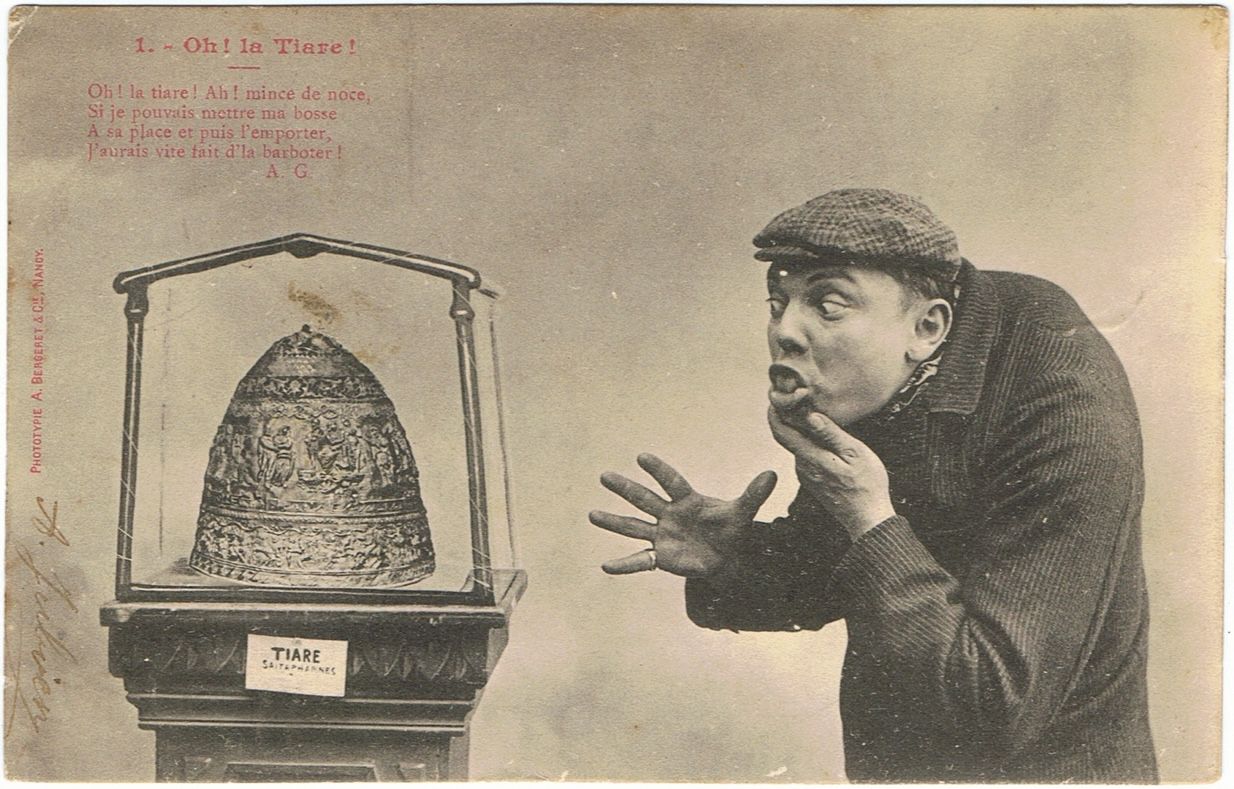

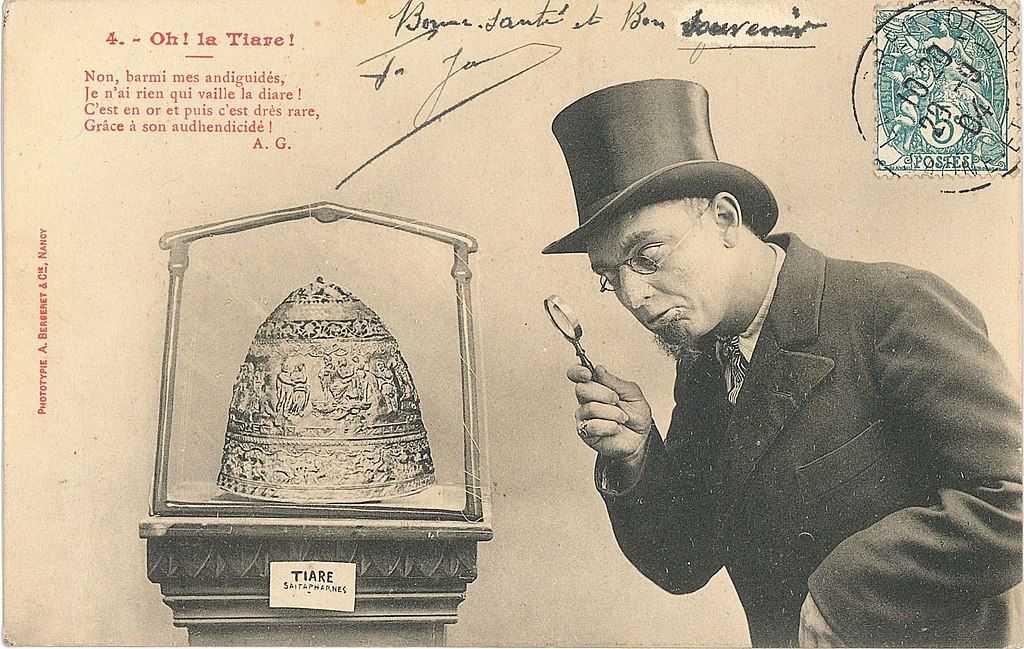

Fu persino messa in vendita una serie di cartoline postali che ironizzavano sulla falsa tiara e gli

autorevoli pareri degli esperti:

Nel 1903, il giornale Le Matin pubblicò una lettera di un gioielliere russo di nome Lifschitz che sosteneva di aver visto un suo conoscente, Israël Roukhomovsky, mentre realizzava la tiara.

Israël Roukhomovsky

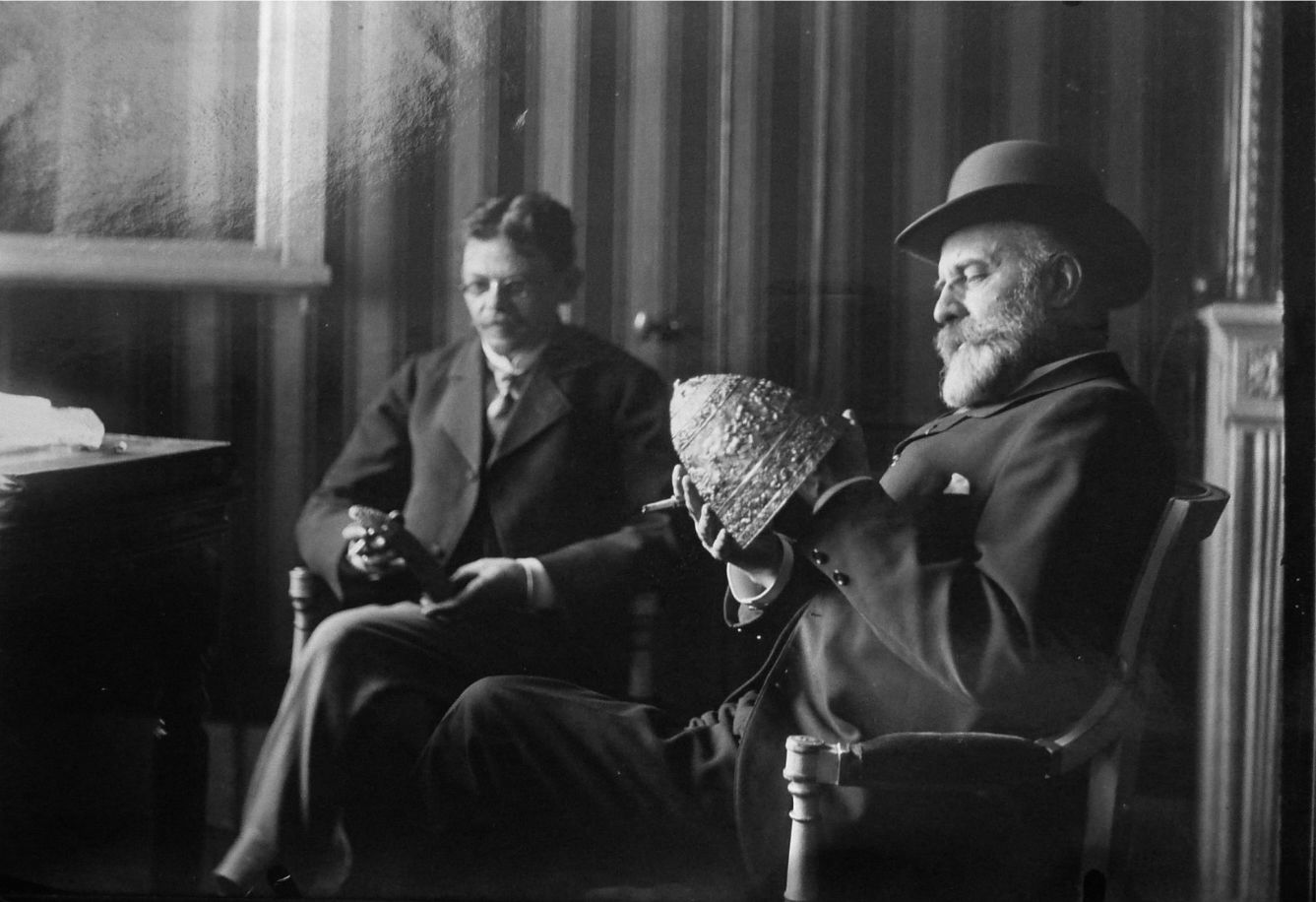

Israël Katzkelevitch Roukhomovsky era nato nel 1860 a Mazyr, nell'attuale Bielorussia in seno a una famiglia ebraica. Il padre avrebbe desiderato che diventasse un mercante, un insegnante o meglio ancora un rabbino ma il giovane Israël sognava di "creare" e si formò prima presso un orologiaio e poi presso un orefice. Visse a Kiev prima di trasferirsi a Odessa dove trovò lavoro come cesellatore presso il laboratorio d'oreficeria di M. de Moret. Fu qui che, due anni prima dell'acquisizione della tiara da parte del Louvre, i mercanti d'arte Schapschelle e Leiba Hochmann commissionarono a Roukhomovsky la creazione della tiara. Gli dissero che si trattava di un regalo "per un amico archeologo" e gli fornirono alcuni libri con le illustrazioni dei manufatti greco-scitici che dovevano servire da modello per l'opera. Fu solo quando venne a conoscenza dello scandalo del Louvre che Rouchomovsky seppe come era stato utilizzato il suo lavoro. Contattò quindi le autorità francesi, che lo invitarono a Parigi per incontrare il celebre archeologo e orientalista Charles Simon Clermont-Ganneau, cui era stato affidato l'incarico di dipanare il caso.

Rouchomovsky si presentò come il creatore della tiara. Gli esperti del museo si rifiutarono di credergli e il curatore del dipartimento di arte greco-romana del Louvre lo accusò di voler solo farsi pubblicità, nonostante le fotografie della tiara e i disegni preparatori che Roukhomovsky aveva portato con sé. L'abile artigiano indicò allora i libri che aveva utilizzato per "ispirarsi" (Bilder-Atlas für Weltgeschichte e Antiquités de la Russsie Méridionale) e, quando gli fu data una lamina d'oro per provare quanto affermava, non ebbe difficoltà a dimostrare la sua abilità, riproducendo pubblicamente a memoria una parte della tiara.

Israël Roukhomovsky

Vignetta di Albert Guillaume ("Le Matin", 30 aprile 1903)

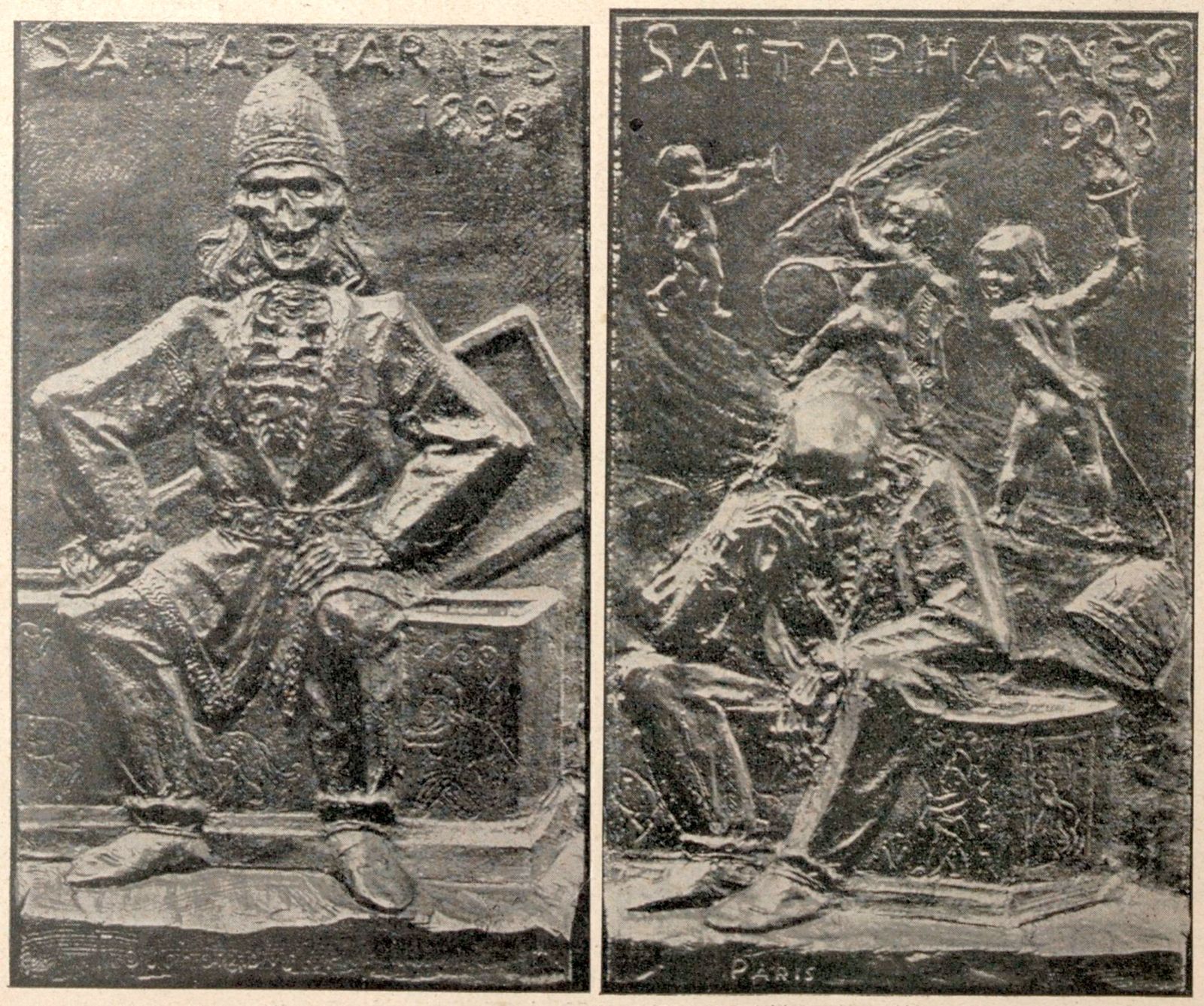

Orribilmente imbarazzato, il museo del Louvre fece immediatamente sparire nei suoi depositi il compromettente oggetto. Non era possibile rimproverare nulla a Roukhomovsky, che si era limitato ad eseguire un'ordinazione per la quale aveva ricevuto un compenso di poco più di 7.000 franchi. Anzi, il f iasco del Museo rese famoso Roukhomovsky; il più ricco banchiere e collezionista d'arte ebreo di Parigi, il barone Edmond de Rothschild, lo prese sotto la sua protezione, lo aiutò ad aprire un proprio atelier e gli commissionò immediatamente una serie di oggetti. La sua produzione gli valse una medaglia d'oro al Salon des Arts Décoratifs di Parigi. In seguito, l'artista portò la moglie e i figli a Parigi, dove visse fino alla morte nel 1936. Anche i mercanti Vogel e Szymanski, che erano stati intermediari nell'acquisto della tiara tra il Louvre e i fratelli Hochmann e che ora vivevano all'estero, non furono mai indagati. In quanto ai due fratelli, questi fecero per sempre sparire le proprie tracce. Come ovvio non mancarono le ironie sull'accaduto. Nel 1904, lo stesso Roukhomovsky tornò argutamente sul caso che lo aveva reso celebre realizzando una plaquette in bronzo che fu venduta a beneficio dell'Union française pour le sauvetage de l'enfance. Su un lato, recante la data 1896, appariva lo scheletro ghignante di Saitaferne che indossa la tiara e sorge trionfante dal suo sarcofago. Sul rovescio, recante la data 1903, la stessa figura è in lacrime dopo che tre putti, che simboleggiano l'informazione, la critica e la verità, lo hanno privato della tiara.

Su Les Annales politiques et littéraires 19 aprile 1903 si dava più o meno scherzosamente questa notizia:

Sembra che il famoso Barnum abbia proposto al governo di acquistare [la tiara] per duecentocinquantamila franchi, a condizione che si dimostri che è falsa. È una ironia deliziosa. Se fosse autentica, Barnum si sarebbe guardato bene da offrire anche solo un centesimo. Ma falsa, dichiarata falsa, la tiara di Saitaferne, che per anni un museo francese ha esposto all'ammirazione delle masse, non è forse un oggetto degno di eccitare la curiosità del Nuovo Mondo e, di conseguenza, di essere pagato un buon prezzo? Temo, purtroppo, che il ministro delle Belle Arti farà orecchie da mercante e rifiuterà altezzosamente la proposta di Barnum. Sarebbe stato, però, un buon modo per tappare il buco fatto nel bilancio dall'acquisto della falsa tiara. E così anche il viaggio di Roukhomovsky sarebbe stato ampiamente ripagato!

Lo scandalo fu anche occasione per rinfocolare l'antisemitismo; gli echi dell'affare Dreyfus non si erano ancora placati e gli antisemiti lo videro come una nuova cospirazione giudaica, al punto che Alfred Jarry poté affermare ironicamente: "La tiara è stata un intermezzo per riprendere l'Affare. È stato Saitaferne a scriverne la trama".

Il clamore circa la falsa tiara ebbe anche, per anni, un'eco internazionale; la rivista "World Today", in un articolo del 1907, sottolineò la superficialità e l'ingenuità degli "esperti" che non avevano rilevato le tracce di strumenti moderni e di moderne saldature, anche se nascoste abilmente:

Ci sono molte ammaccature sulla tiara che forniscono a questa faccenda una nota comica. Si

è supposto che siano state causate dalla caduta di sassi dalla tomba in sfacelo. Questi sassi

possedevano di certo un raro e selettivo apprezzamento per l'arte, poiché non sono cadute su

nessuna delle numerose figure in rilievo, ma hanno ammaccato nella maggior parte dei casi

spazi lisci. Inoltre, a meno che il degno potentato scita non si sia voltato un paio di volte nella

tomba, non si può spiegare perché siano state trovate ammaccature su ogni lato della sua tiara.

Tuttavia non c'è stato alcun miracolo, le protuberanze e le rientranze sono state fatte usando

alternativamente le due estremità di un comune martello a penna sferica.

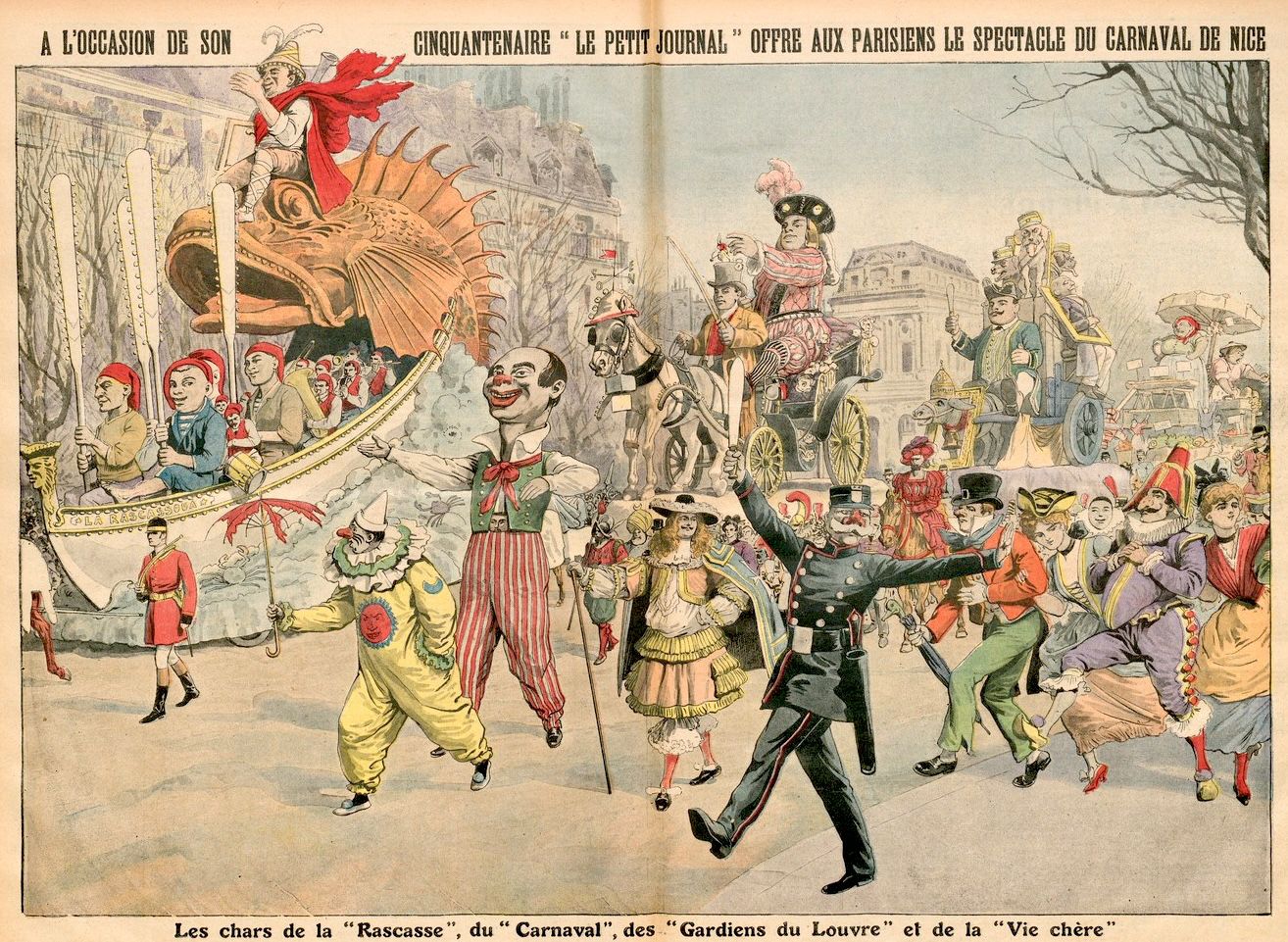

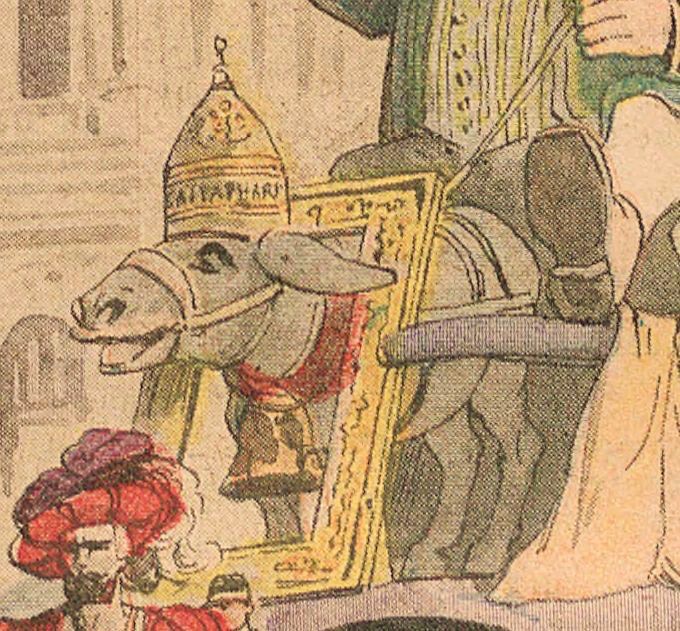

Nell'agosto del 1911, la Gioconda di Leonardo fu rubata dal Museo del Louvre. Al Carnevale di

Nizza dell'anno seguente al furto fu dedicato un carro, battezzato il carro dei Guardiani del

Louvre. Il suo allestimento ricordava maliziosamente anche il caso della tiara di Saitaferne

poiché vi si vede un asino di cartapesta che indossa la famosa tiara.

Con queste premesse sembrava impossibile che la tiara uscisse ancora dai più riposti depositi del Louvre per essere mostrata in pubblico ma… i tempi cambiano. Nel 1955 il Louvre incluse la tiara nella mostra "Le Faux dans I'Art et dans l'Histoire", insieme a numerose altre opere tra cui otto false Gioconde. Nel 1997, l'Israel Museum di Gerusalemme prese in prestito dal Louvre la tiara di Saitaferne per una mostra speciale dedicata all'opera di Israel Roukhomovsky. Così si chiudeva il cerchio: prima considerata un'opera d'arte, poi un falso imbarazzante, la tiara era nuovamente diventata un'opera d'arte. Da allora la tiara è stata esibita in numerosi musei in tutto il mondo e infine, nel 2014, una targa commemorativa è stata posta sul muro del laboratorio di oreficeria di Roukhomovsky a Odessa, dove la tiara era stata creata e tutto era iniziato. Chi desiderasse ulteriori informazioni sulla drammatica vita del mitomane Henri Isaac Mayence può consultare il Dictionnaire des militants anarchistes: