Leggere

[...] in pochi sanno come si legge. (Lafcadio Hearn)

Occorre dire, prima di tutto, che in pochi sanno come si legge. È necessaria una notevole esperienza in ambito letterario prima che possano essere verosimilmente acquisiti gusto e capacità critiche; senza di essi, è quasi impossibile imparare a leggere.[...]

Questa perentoria affermazione, è tratta da un volumetto di Lafcadio Hearn intitolato Leggere, nel quale si trovano due brevi saggi ricavati dalle lezioni tenute dall'autore all'Università di Tokio tra il 1896 e il 1902. Il primo saggio ha lo stesso titolo del volume, il secondo reca quello di Letteratura e opinione politica.

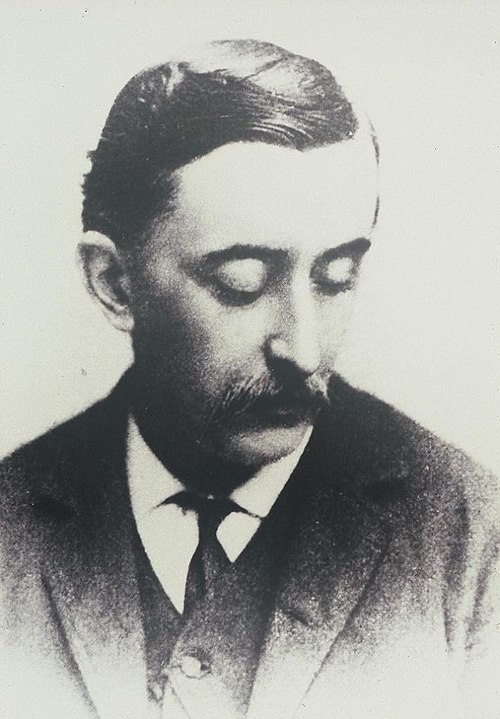

Lafcadio Hearn

Nonostante gli oltre cento anni passati, questi due scritti possono considerarsi significativi anche per il tempo presente. Qui analizziamo il primo.

[...] leggere i caratteri o le lettere di un testo non significa propriamente leggere

Vi capiterà spesso di leggere parole o singoli caratteri in automatico, anche pronunciandoli in modo abbastanza corretto, mentre le vostre menti sono prese da tutt'altro.

Di ciò tutti abbiamo fatto esperienza, a chi non è capitato di leggere pagine intere, ma con la mente altrove? Quello automatico, dopo aver acquisito la capacità di decifrare i caratteri, è il primo livello della lettura, si realizza anche senza l'intervento della volontà: se il nostro sguardo cade su uno scritto non possiamo fare a meno di leggerlo, anche talvolta senza registrarne il significato. Ma è con il passo successivo che Hearn entra nel vivo dell'analisi, esaminando l'aspetto funzionale della lettura.

Comprano libri solo per divertirsi

Né si può definire "lettura" l'estrarre una parte di racconto dal testo per semplice diletto personale o, in altre parole, leggere un libro "per la storia". E tuttavia, molte delle letture fatte nel mondo funzionano per l'appunto così. Migliaia e migliaia di libri vengono comprati ogni anno, ogni mese, potrei persino dire ogni giorno, da persone che non leggono affatto, ma credono di farlo. Comprano libri solo per divertirsi, "per ammazzare il tempo", come dicono; in un'ora o due i loro occhi hanno sorvolato tutte le pagine e nella loro mente è rimasta una vaga idea o poco più di ciò che hanno guardato; credono davvero che questo sia leggere.

Un giudizio molto duro, dalla forte connotazione polemica, qualcuno direbbe di snobistico disprezzo, ma siamo solo all'inizio, il bello deve ancora venire, ma forse le cose non sono come sembrano.

Su mille persone [...] non ce n'è nemmeno una in grado di esprimere un'opinione degna di essere ascoltata su ciò che ha letto.

Niente è più frequente del sentirsi chiedere «Hai letto quel libro?», oppure sentire qualcuno rispondere «Ho letto proprio quel libro».

Ma queste persone non parlano seriamente. Su mille persone che dicono «Ho letto questo» o «Ho letto quello», non ce n'è forse nemmeno una in grado di esprimere un'opinione degna di essere ascoltata su ciò che ha letto. Molte volte sento studenti dire di aver letto un certo libro; ma se gli faccio delle domande in proposito, scopro che sono totalmente incapaci di rispondere o, al massimo, ripetono qualcosa detto da qualcun altro su quello che loro pensano di aver letto. Ma questo non è tipico degli studenti; è il modo in cui il grande pubblico divora i libri in ogni Paese.

Sembra un'affermazione estrema, ai limiti dell'offesa personale, rivolta a tutti i comuni mortali che, poveretti, amano la lettura e ne prendono diletto.

In realtà Hearn ha una concezione alta e severa della letteratura, potrebbe sembrare uno snob, un classista, un elitario, ma non è così, semplicemente ha a cuore la cultura, la sua visione non si limita al buon gusto letterario, che pure tiene in massima considerazione, va ben oltre, come vedremo nel secondo saggio.

Intanto vediamo un esempio, di oggi, dell'incapacità di certi lettori di dare una opinione su quanto hanno letto. La recensione, che ho trovato su un social di lettori, è anonima, non si può risalire all'autore che ignoro.

Il volume commentato è Memorie di un libraio di George Orwell.

Un piccolo libro di poco più di 40 pagine che raccoglie sette saggi e articoli pubblicati nel secondo dopoguerra tra 1945 e il 1948. Non conoscevo Orwell come saggista. La sua scrittura è asciutta e precisa. Credo di essere stata attratta dal titolo che inizialmente mi era sembrato più un'aneddoto (sic) curioso con quella sfumatura ironica tipicamente british. Ho saltato la prefazione (che solitamente leggo solo dopo) e sono passata direttamente ai testi. Devo dire che ho letto questi articoli con vero piacere. "La prevenzione della letteratura" mi ha coinvolta fin dalle prime righe. Infatti l'ho letto d'un fiato. Un incontro del tutto casuale ma davvero piacevole.

Analizziamola. Dopo l'introduzione leggiamo questo:

Al suo interno, però, ho trovato riflessioni e pensieri davvero interessanti. Tra i testi anche il saggio La prevenzione della letteratura, particolarmente incisivo, secondo me.[...]

Chi non conosce il libro si aspetta qualche parola, semplice - è la recensione di un lettore comune, absit iniuria verbis, - su questi riflessioni e pensieri interessanti; ed anche di conoscere qualcosa sul saggio citato che tanto ha coinvolto il recensore il quale così continua

Devo dire che ho letto questi articoli con vero piacere. "La prevenzione della letteratura" mi ha coinvolta fin dalle prime righe. Infatti l'ho letto d'un fiato.

Fine, non c'è altro. Del contenuto non si sa nulla. Chi legge si deve fidare sulla parola. La recensione inserita in un forum di lettori, dovrebbe apportare informazioni utili, semplici ripeto, siamo fra lettori comuni, e stimolare un dibattito; ma non solo è inutile, comunica anche un senso di fastidio, sembra dire: io la penso così, questo è il mio illuminato parere, fatene tesoro. In realtà non è così, si tratta secondo me, solo di incapacità di riferire, sia pure semplicemente, qualcosa del contenuto che, detto per inciso, pur nella sua brevità è profondo e stimolante, specie quello del saggio citato. Ne farò una recensione a parte.

Per finire nel commento c'è un apostrofo sbagliato, un'aneddoto, ma potrebbe essere un refuso; e una frase sintatticamente zoppicante: Credo di essere stata attratta dal titolo che inizialmente mi era sembrato più un'aneddoto (sic) curioso con quella sfumatura ironica tipicamente british.

Il titolo non può essere un aneddoto, e questo non è per niente ironico. Il recensore voleva dire: Il titolo mi aveva fatto pensare ad una raccolta di aneddoti ironici, tipicamente british. In effetti ci sono libri così, che raccontano fatterelli divertenti, e talvolta surreali, avvenuti in libreria.

A distanza di oltre cento anni, l'affermazione di Hearn, nell'epoca della scolarizzazione diffusa, è ancora vera, purtroppo: ci sono persone nel Terzo Millennio che non sanno riferire quel che hanno letto, e hanno qualche incertezza nello scrivere, nonostante l'istruzione ricevuta.

Hearn si rivolge agli studenti, ma le sue considerazioni valgono per tutti i lettori. La sua concezione della lettura si inserisce nella visione ideale di una società che, attraverso la cultura, supera le barriere nazionalistiche, in una prospettiva di convivenza e scambi pacifici, anche economici, fra i popoli.

Questo concetto sarà sviluppato nel secondo saggio.

Amare e purtroppo ancora attuali sono le sue considerazioni sulla produzione libraria ed sul gusto della massa. La produzione editoriale segue e asseconda i gusti del grande pubblico con risultati sconfortanti:

I libri vengono scritti, venduti e letti in qualche modo, o meglio, seguendo una moda. Esiste una moda nella letteratura come in qualsiasi altra cosa; il pubblico desidera un certo tipo di svago e un certo tipo di lettura viene offerta per soddisfare la domanda. L'arte e l'eleganza dell'autentica letteratura, i grandi pensieri che dovrebbero appartenere ai grandi libri sono diventati così inutili per questo pubblico che i letterati hanno quasi smesso di produrre vera letteratura.

[...] il senso del gusto è peggiorato così tanto negli ultimi anni che, come ho già detto, lo stile è in pratica scomparso – e stile significa pensiero. E questo in Inghilterra è stato causato perlopiù dalle cattive abitudini nella lettura, dal non saper leggere.

Insomma, chi legge male pensa male, ed è tutta la società a patirne danno.

Hearn ripone tutte le speranze nei giovani, si rivolge agli studenti indicando loro la pratica per una lettura autentica e formativa.

Ecco perché la prima cosa che un alunno dovrebbe tener presente è che un libro non deve essere letto per il semplice divertimento.

[...] dovrebbe istruire se stesso da subito a non leggere mai per semplice piacere. E, una volta presa questa abitudine, troverà persino impossibile leggere in quel modo. Getterà allora con impazienza qualsiasi libro da cui non possa ricavare cibo per la mente, qualsiasi libro che non faccia appello alle sue più alte emozioni e alla sua intelligenza.

Non una pratica punitiva, che esclude il piacere della lettura, tutto il contrario, un piacere sommo e duraturo, ottenuto con una lettura fatta con cura, come quella che fanno i bambini.

È vero che il bambino riesce a leggere solo cose molto semplici, ma legge con più attenzione; pensa, pensa, pensa instancabilmente a ciò che legge; una breve favola lo terrà occupato mentalmente anche dopo un mese.

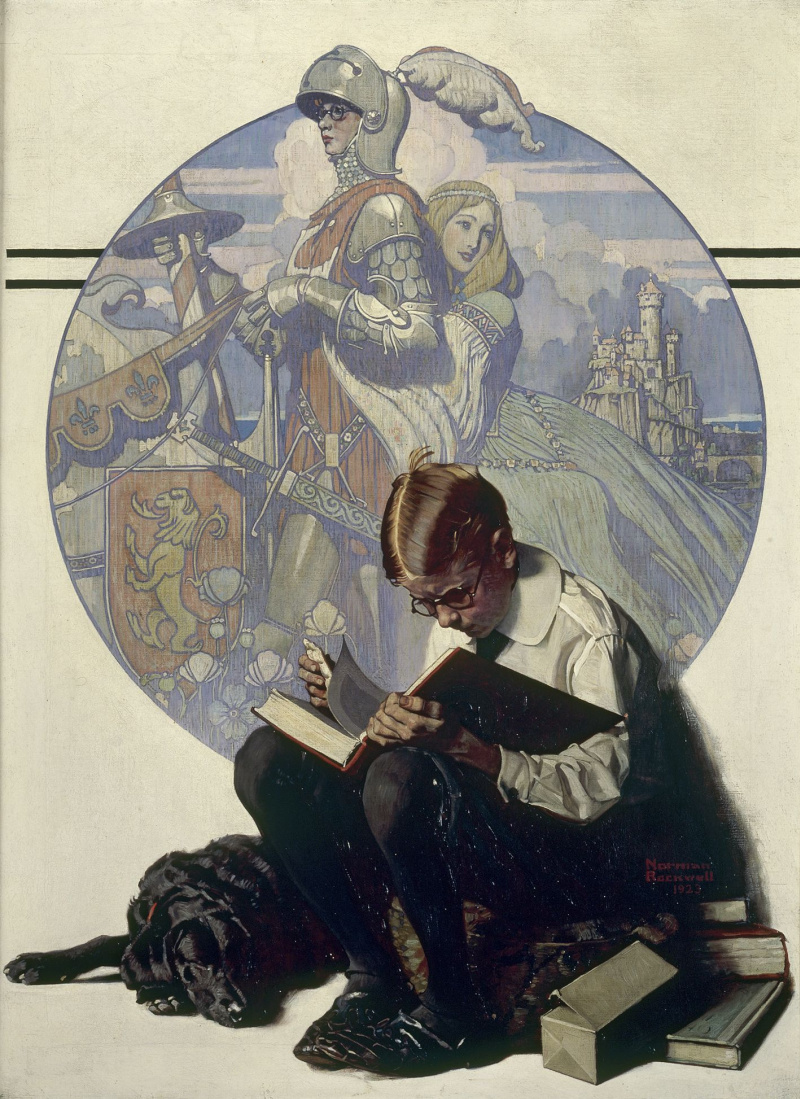

Norman Rockwell, Ragazzo che legge un romanzo, 1923

Segue un interessante paragone.

Il lettore professionista (quello che sceglie i manoscritti nelle case editrici) [...] con tutta la sua conoscenza, i suoi studi accademici e la sua esperienza, legge il libro in modo molto simile a quello con cui il bambino legge una favola. Costringe la sua mente a impiegare tutte le sue energie alla stessa velocità con cui lo fa la mente di un bambino, a pensare a tutto ciò che c'è nel libro, in tutti i suoi angoli, in cento direzioni differenti. Non è vero che un bambino sia un pessimo lettore; l'abitudine di leggere male si forma solamente più tardi ed è sempre contro natura. Il modo di leggere naturale e anche accademico è quello del bambino. Ma questo richiede qualcosa che noi tendiamo a perdere crescendo, il dono prezioso della pazienza; senza la pazienza non può essere fatto bene nulla, neanche leggere.

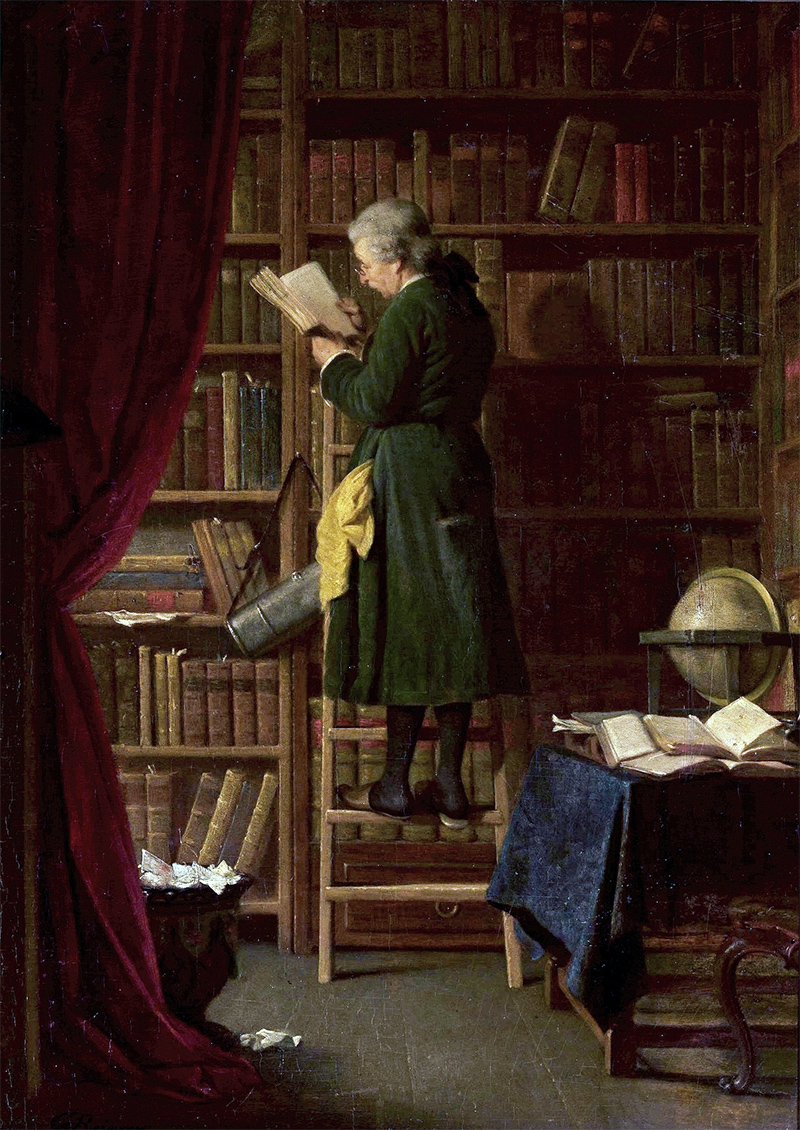

Georg Reimer, In biblioteca, 1850-1866,

Mi fermo, credo che quanto riportato sia sufficiente a comprendere quale sia la concezione dell'autore sul leggere; anche per non anticipare altro di un saggio molto breve.

Queste parole sono state scritte più di cent'anni fa, eppure sono perfettamente applicabili ai nostri giorni, in cui il problema si è paurosamente amplificato.

Valanghe di libri sciatti, vacui, folle di lettori disattenti, impazienti, che divorano storie per passare il tempo, per emozionarsi, senza andare tanto per il sottile.

Un'immagine mi viene alla mente; quella di chi trangugia in un sol sorso un bicchierino di liquore. Quale piacere può trarne se non quello di un momentaneo passaggio sulle papille gustative, un transito di calore attraverso l'esofago, seguiti, se la cosa è ripetuta, da un certo grado di ebbrezza.

Il lettore autentico, invece, è come il sommelier, assapora lentamente, gustando le sfumature di gusto e retrogusto, associandole a quelle già note, o scoprendone di nuove, mai provate prima, o rilevando eventuali stonature nell'armonia del sapore.

Va da sé che un simile degustatore-lettore saprà scegliere i migliori prodotti della vigna, diventando col tempo un intenditore.

Questo quel che invece può capitare chi legge trangugiando.

Ma, d'altro canto, l'abitudine della lettura per svago diventa per migliaia di persone come bere vino o fumare oppiacei: è come un narcotizzante, qualcosa che aiuta a passare il tempo, qualcosa che fa stare in uno stato perpetuo di sogno, qualcosa che prima o poi finisce col distruggere ogni capacità di pensiero, facendo allenare solo le parti superficiali della mente e lasciando inutilizzate le fonti più profonde del sentimento e le più alte facoltà percettive.